为迎接120周年校庆,西北大学组织各学科共同编写了《西北大学学科发展史》。该丛书由校史研究专家姚远教授担任总主编,这是西北大学第一部系统而详实的学科发展历程回顾。书中的一部分内容是关于西北大学历史上部分著名教授教育理念的专文介绍,我们将该书第15卷第5章第2节的内容转载于此,以便感兴趣的读者阅读,相信对大家了解西北大学佛学研究的最初发展情况有所帮助。

从左至右分别为高杨、张岂之、刘祚昌、彭树智

(1983年于西北大学)

高杨(1925-1988),祖籍山西安邑,原名荆又新,北京师范大学历史系毕业。曾任中央教育部高教司干部,1950年到西北大学工作,任侯外庐校长秘书、西北大学人事组组长、科研组组长等职,1958年转历史系任教,并任世界史教研室主任。主要从事印度古代史尤其是印度古代哲学史、佛教史的教学和科研工作。曾给本科生开设世界古代史、印度古代史等课程,给研究生开设印度古代哲学史、印度佛教史、梵语、东方古文字等课程。他在长期的教学工作中,形成一系列独特的教育理念,为中国的印度学、宗教学研究和人才培养工作做出了重要贡献。

一、理解东方须从认识东方语言文字开始

在国际学术界,印度古代被称为“一团漆黑”,马克思干脆称印度没有自己的历史。其中一个重要的原因是印度古今语言历经多次变换,加之外族入侵不断,一个又一个语言消失在历史的长河之中,没有人重视历史记忆的整理与保存,造成古今的巨大断隔。认识印度的文化,自当追溯其渊源流变,这就不得不从那些早已死去的语言开始。高杨先生跟学生谈到最多的,可能就是以梵语为主的古代东方各种语言文化。在他的教育理念中,储存研究对象历史记忆的语言是学生进入研究对象的必由之路,所以他在刚开始培养研究生的工作时,便将梵语等古代东方语言作为必修课予以强调。

高杨先生一生下苦功钻研印度古代语言,成为改革开放初期国内为数不多的几位精通梵语、巴利语的人才之一。他常说,掌握古代印度的语言,不仅是为了原始文献的解读,也是领会印度古代思维方式的重要途径,在一手文献占有和思维意趣领悟的双重支撑下,我们的印度古代文化研究才有可能与国际学术界进行对话。在教学科研过程中,他通过各种途径与国际梵语、巴利语学界保持交流和互动,不但对印度古代语言的学术前沿有及时而清晰的洞察和跟进,而且很快成为这一学术圈中比较活跃的一员,并著成《梵语基础语法》《梵语动词论》《梵语音变规则》等著作。与此同时,他还对与印度古代哲学相关其他东方语言进行了深入的研究,并为研究生开设了“古代东方语言”课程,形成20多万字的“东方各国古文字学史略讲”讲义。

《梵语基础语法》

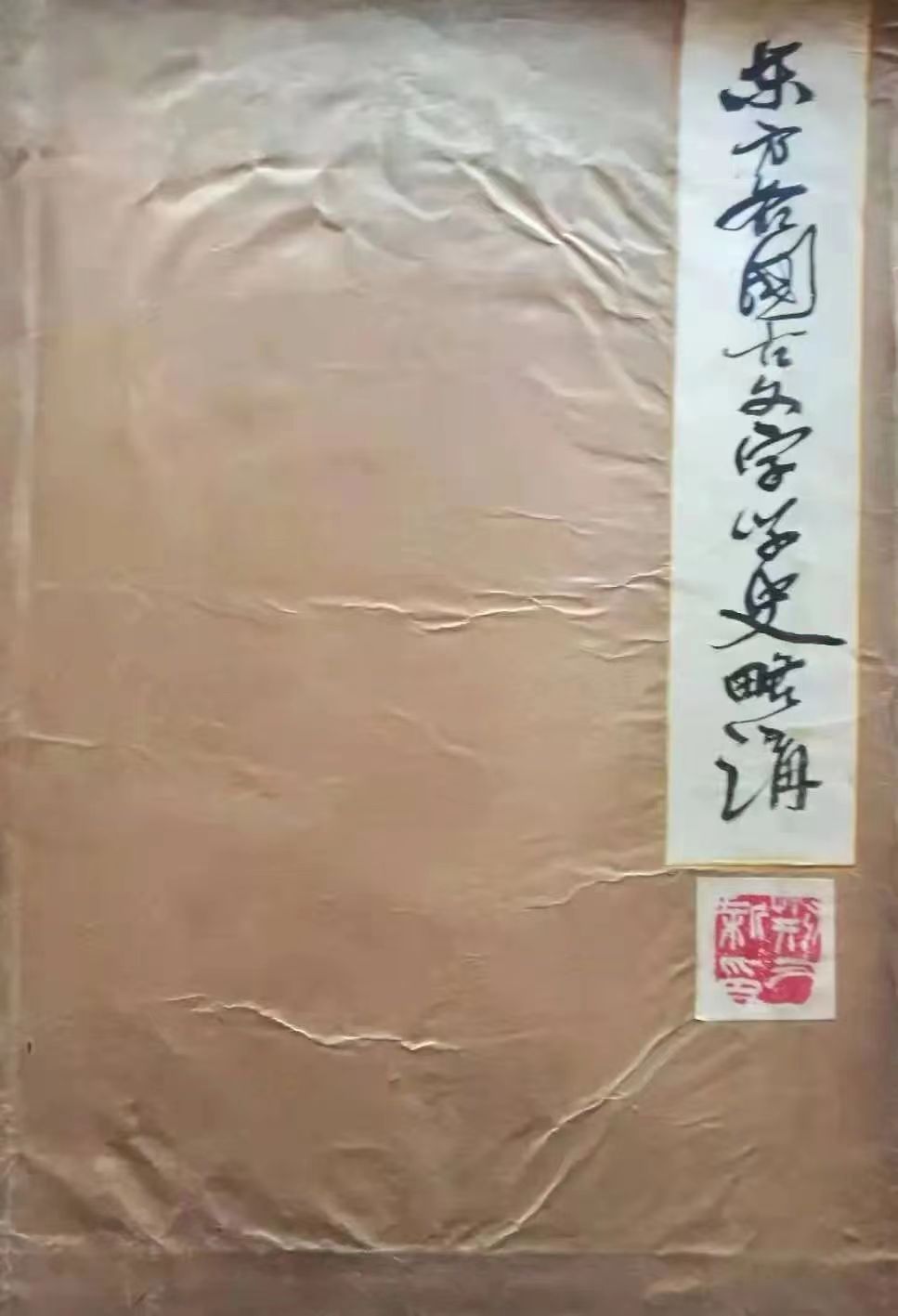

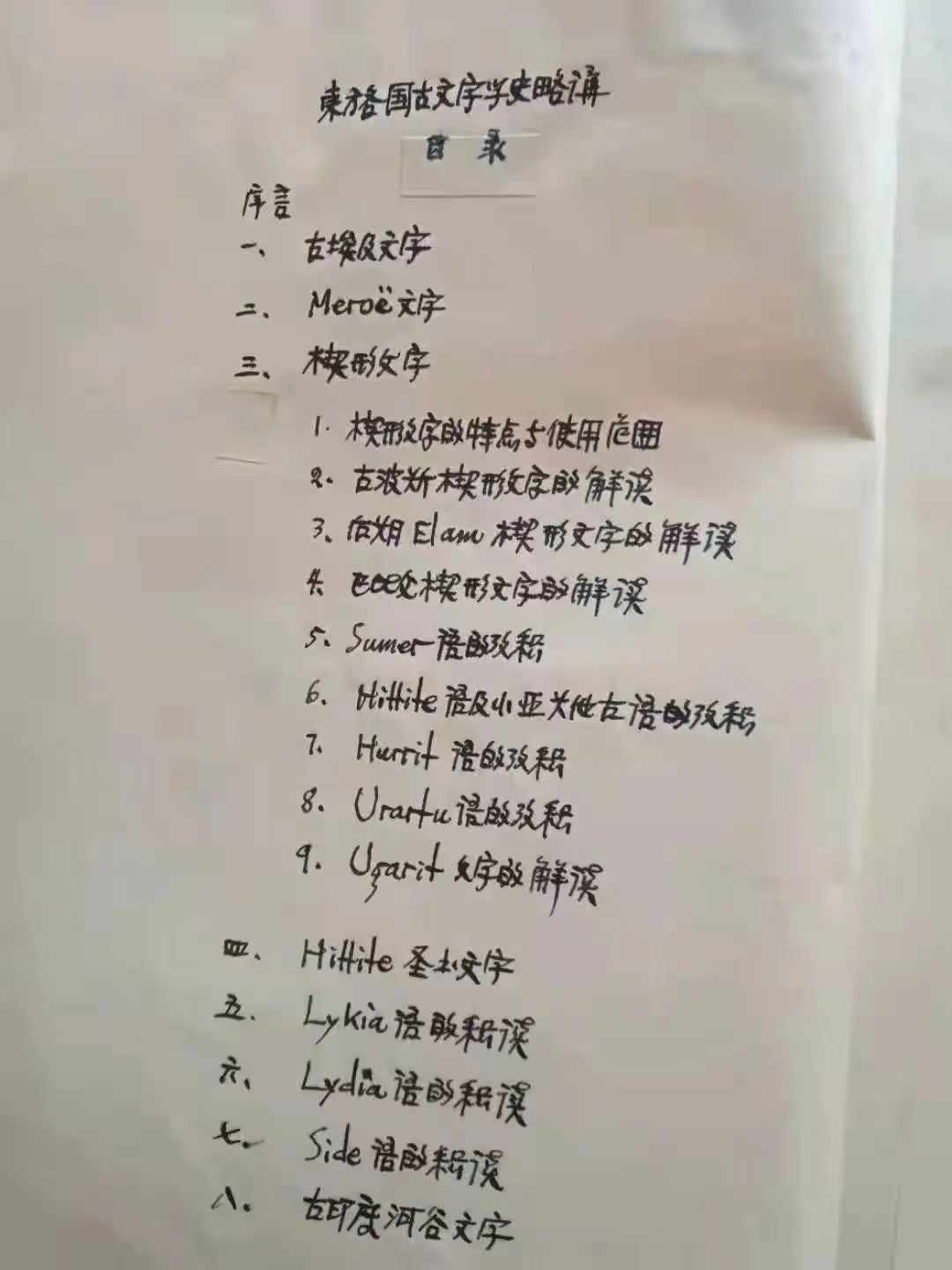

“东方各国古文字学史略讲”讲义

讲义目录

对古代印度语言的娴熟掌握,不但为高杨先生的教学工作增添了丰富的内容,也使各种有关古代印度的教学活动充满趣味。他经常拿古代印度以及其他一些东方国家的语言进行比较,并在这种比较中发现不同古代文明的微妙差别。这些文字,有的是象形文字,图形丰富多彩,他不厌其烦地在课堂上画出一个又一个奇奇怪怪的文字图形,并解密一些图形背后的趣闻。他还经常在课堂上拿出自己书写的各种字体的梵文,其工整与细腻,令学生们无不惊叹。说到高兴之时,他也乐意与同学们分享学习古代印度语言的经历以及他对当时国内国际印度古代语言学界的点评,语言之中充满自信,同时也揭示了古代东方语言的艰辛与乐趣,声称这是一个埋葬天才的学问。

高杨先生在教育方面的一个重要特点就是与学生们分享他的最新研究成果。他将古代印度语言的教育拓展到古代印度语言的运用上,使这些语言成为其印度哲学与宗教文化研究的重要支撑。正是借助第一手的古代资料,他才能够发现国际学术界已有研究存在的问题。如《〈大孔雀经药叉名录舆地考〉补证》便是直接针对法国著名东方学家西尔文·列维的《大孔雀经药叉名录舆地考》。而列维的此文以梵本为基础,校以藏汉诸本,对经中涉及的药叉名录和地名逐一进行了详细的考证,充分揭示了该经在保留印度历史地理方面的巨大价值,在国际学术界引起巨大反响。高杨先生通过对梵本的精细研究,并借助其他各种语言文献,特别校以比列维更加丰富的古代汉语文献,以长达2万多字的篇幅,对列维此文提出了176条补正,令学界为之一震。这种科研路径的示范性教学方式,加深了学生对古代东方各种语言重要性的理解。

二、马克思主义与印度古代具体实际相结合

在中国,无论在政治领域,还是其他领域,在理论指导方面,大家都必然坚持马克思主义与中国具体实际相结合的原则。高杨先生早在20世纪40年代后期的大学时代便加入了中国共产党。1950年奉教育部指派和著名马克思主义历史学家侯外庐一同来到西北大学。侯外庐先生作为新任校长,同时主持以中国思想史为主的历史研究工作。高杨先生与侯先生同为山西老乡,两人志同道合,均对马克思主义研究方法情有独钟。所以,他的学术研究始终坚持了历史唯物主义和辩证唯物主义的基本原则,在涉及某种思想的历史观察和基本定性方面,他都能自觉引用马克思主义的观点进行分析。所不同的是,他在教学过程中强调要将马克思主义基本原理同印度古代宗教与文化的具体史实相结合。

高杨先生在课堂上经常引用马克思主义经典作家的相关论断,尤其令学生震撼的是,他时常大段背诵出马克思、恩格斯的原话,并将这些观点运用到对印度宗教哲学的分析当中去。例如,他将印度婆罗门教的形成与公元前1000年代前期印度阶级的产生、城市国家的形成、祭祀集团的出现等诸多重大历史变迁联系在一起,认为婆罗门教既是古代种姓制度形成过程中的产物,又是使这种制度得以确立并巩固起来的宗教,所以,它不仅反映自然界的神秘力量,也反映社会的力量,而在这些社会力量中,婆罗门居于力量的顶端。特别是在佛教史教学过程中,高杨先生对佛教的诞生及其同社会的关系有自己独到的观察,并将马克思主义研究方法自觉贯彻到具体史实的分析当中。他认为,在婆罗门教神学开始衰微时,世俗的王权日益强大,于是婆罗门的神权和刹帝利的王权之间的矛盾也日趋明显,随着反对婆罗门教神权的异端蜂起,婆罗门教统御整个社会的精神垄断能力瓦解了,正是在这一背景下,佛教应运而生,并发展成为世界各大宗教中最庞大、最精密的一种唯心主义思想体系。同时,他在每次佛教史课程中总有一个必不可少的场景,便是借用马克思对宗教的分析框架,对应佛教的理论、纲领、逻辑、荣誉、热情、道德以及文学艺术等,从而证明佛教在马克思所说的宗教意识形态中最具典型意义。他认为,依照马克思的阶级分析法,婆罗门教是婆罗门的宗教,佛教是刹帝利的宗教,而介于两者之间,并体现两者妥协的则是瑜伽派的学说。所以,他认为瑜伽派是新旧神学之间的桥梁,当然也是两个社会群体之间的精神弥合。

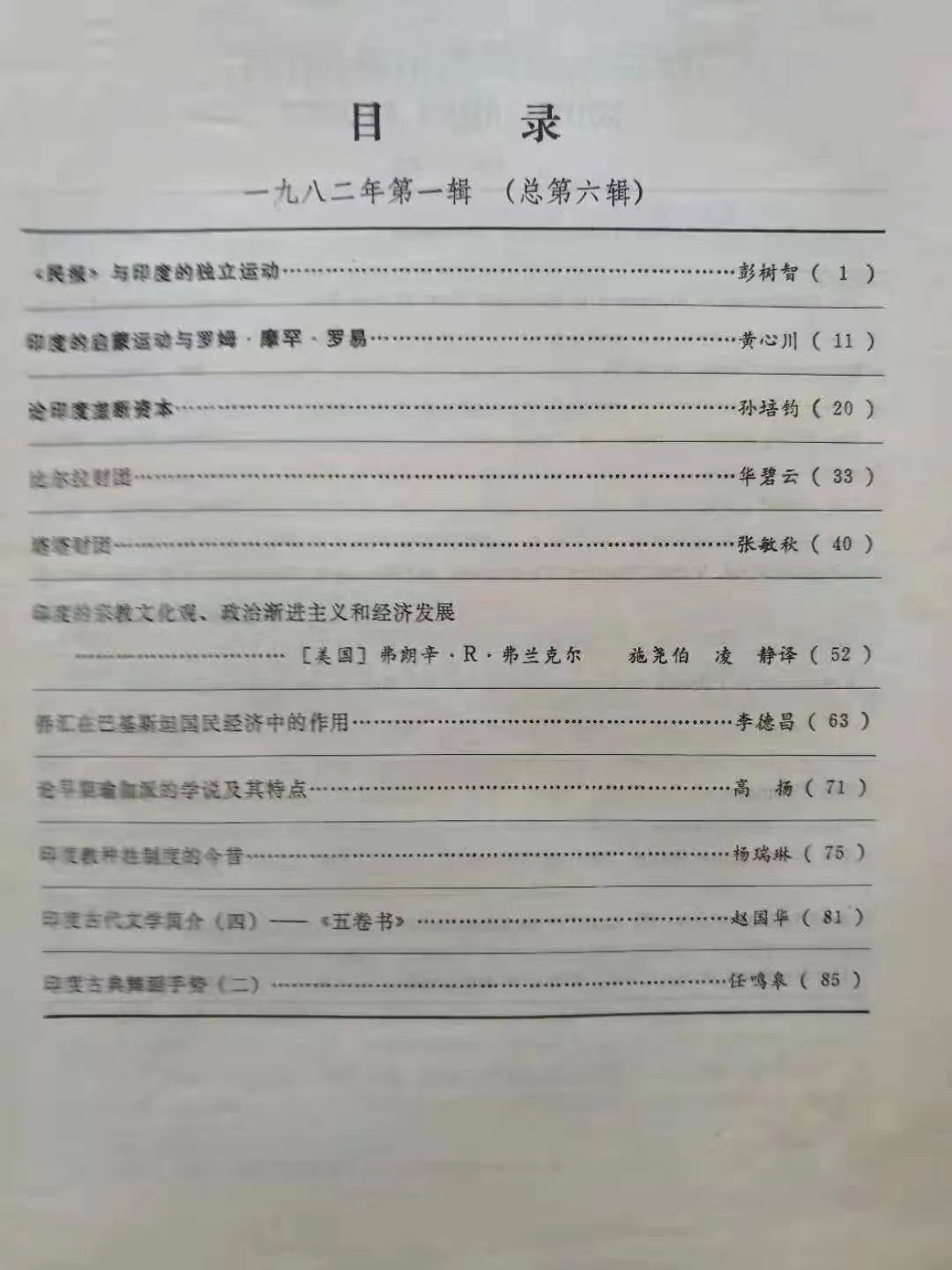

《论早期瑜伽派的学说及其特点》

高杨先生多次强调,只有将马克思主义与古代印度具体实际相结合,并尽力避免对马克思主义的生搬硬套,我们对印度古代文化的观察才能既有我们的特色,又与国际学术界接轨,特别是在日本、印度等同仁当中产生应有的影响。例如,古代印度的唯物主义传统非常强大,他在分析古代印度原子学说的历史定位时说:“原子学说是奴隶制经济发展到一定阶段的产物,是生产力普遍提高在意识形态上的反映。同时,它的产生也是在当时强大的唯物主义思潮的影响下,冲破宗教唯心主义的藩篱,对自然界做认真考察的结果。”他曾在授课过程中,多次对享誉世界佛教学术领域的吕澂先生的《印度佛学源流略讲》中贴标签式的马克思主义表示过批评,认为如果剔除这些标签,并对该书做详细的注解,那么该书的学术价值会更高。尽管他批评了吕澂在马克思主义方法运用方面的生硬之处,但一点都不影响他对吕澂先生的推崇,那本《印度佛学源流略讲》也是他为研究生指定的精读教材。

高杨先生的部分代表著作

与此同时,高杨先生将马克思主义与印度古代具体实际相结合也体现在具体问题分析过程中的灵活机动。他始终根据不同文献和不同的旨趣而采取多种具体的分析方法,展示出多样的分析进路,力图尽可能贴近问题,实现与观察对象的最佳对接。在这一过程中,他不仅特别关注苏联学者的印度古代史研究方法,也特别关注印度马克思主义学者的观点,还对中国大陆以黄心川先生为主的马克思主义印度哲学史家的研究也特别熟知,并始终与他们保持密切互动。马克思主义研究方法的多样化借鉴,不但使一种具有意识形态意义的理论呈现出生动鲜活的一面,而且在马克思主义的印度哲学史研究方面实现了跨国交流;而从印度古代哲学的教学来说,这不但使课堂讲授更加生动活泼,而且有利于培养研究生的理解能力和对研究方法的自觉拣选能力。

三、课堂再小也要直通国际

高杨先生有次在学术讲座中讲到西方学术界有关物质痛苦的思想,由此纵横古今,将印度、中国与世界其他地方的相关思想联系在一起,为学生们打开了一扇宽广的思想之窗。类似这样的国际视野已成为他教学和科研的基本风格。他自觉坚持的一个基本原则是,讲堂三尺而视域无限,课堂再小也要直通国际。因为他坚信,只有引导学生介入国际学术争鸣之中,学生的视野和兴趣才能激发起来,也只有在这种紧跟国际学术前沿的过程中,问题意识才能不断强化,选题方向才能沉淀定型,学术水准才能及时跟进。他自觉将这一教育理念落实到具体的教学活动中去。

高杨先生是改革开放后第一批招收硕士研究生的导师之一。由于他对外语和其他知识储备的严格要求,1978年没录取到学生。直到1981年,随着1977级大学本科生的毕业,他才收到了第一位研究生,这位研究生就是后来成为中国社会科学院学部委员的魏道儒。那时,研究生教育规模很小,高杨先生的印度古代史招生也受到多种限制。除了给本科生讲授印度古代史的选修课外,研究生授课对象最多时也就2个。那时,研究生都在他的家里上课。小小的空间丝毫不影响他们沟通国际学术界的宏阔气势,昏暗的光线中激荡的却是来源他国的思想以及他的鲜明观察。尽管对研究生来说,国际学术界的那些人物、著作、概念都是那么生僻和遥远,甚至说起来都那么佶屈聱牙,但他依然我行我素,乐在其中,长此以往,很多艰涩的概念和长长而怪异的姓名也都顺畅鲜活了起来。

《印度史稿》

《梵语动词论》及《梵语音变规则》

《日语口语语法》

在这方面,高杨先生的语言天赋又发挥了重要的作用。他精通英文、日文和俄文,近60岁时又开始学习德文。他还曾经给历史学院的研究生讲授日语课程,并著成《日语语法》一书,翻译了多种日语学术著述,与日本、美国的多位学者保持学术交流,并用英语撰写多篇学术论文在国际会议上发表。在他的研究成果中,不但可以看到对大量梵语、巴利语文献的引用,而且几乎在每篇论文中都可以看到他直接引用英语、德语、俄语、日语的研究成果。他常与国际学术界一流学者进行互动,在追踪学术前沿的同时,就相关问题进行商榷或超越。他把这种与国际学术界的密切互动也搬到课堂上来,使课程不但摆脱了知识传输的局限,也超越了一般的学术训练,而成为一种模拟的国际学术对话平台。

例如,高杨先生曾经在课堂上讲到古代印度胜论派思想的来源问题。日本著名学者宇井伯寿在《印度哲学史》中认为胜论派主要受耆那教的影响,德国著名学者W.鲁本的《印度哲学史》认为胜论派主要来源于语法和祭祀,印度著名学者德·恰托巴底亚耶的《印度哲学》则认为胜论派是一种全新的哲学。高杨先生根据自己对梵文《胜论经》的解读,并依据汉传佛教的多种相关文献,在《南亚研究》发表了约2万字的长文《论早期胜论派的学说》,证明胜论派思想主要受顺世论和数论派学说影响而成。他将自己的这一研究在课堂上展现出来,特别有利于拓展学生的国际视野,不断激发学生了解国际学术前沿的兴趣。

四、借助学术交流涵养研究生的学术志向

20世纪80年代的中国,佛教研究力量还十分薄弱。佛教研究领域的研究生培养更是寥寥无几。高杨先生敏锐地意识到,必须尽快凝聚国内的佛教研究力量,特别是已经开展研究生教育的师资力量,以此形成佛教研究新老对接的中国方队,感召和提携下一代尽快成长。

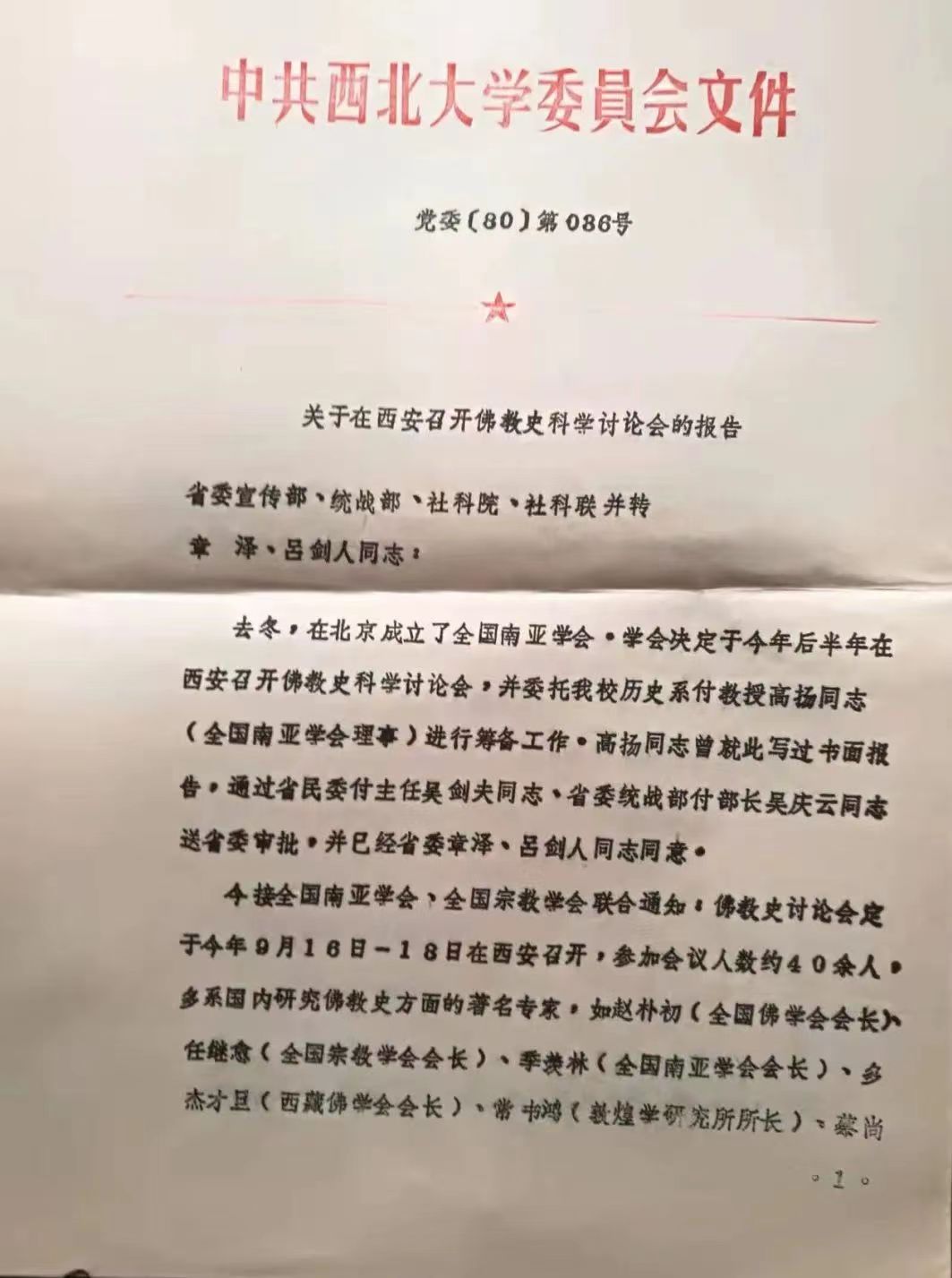

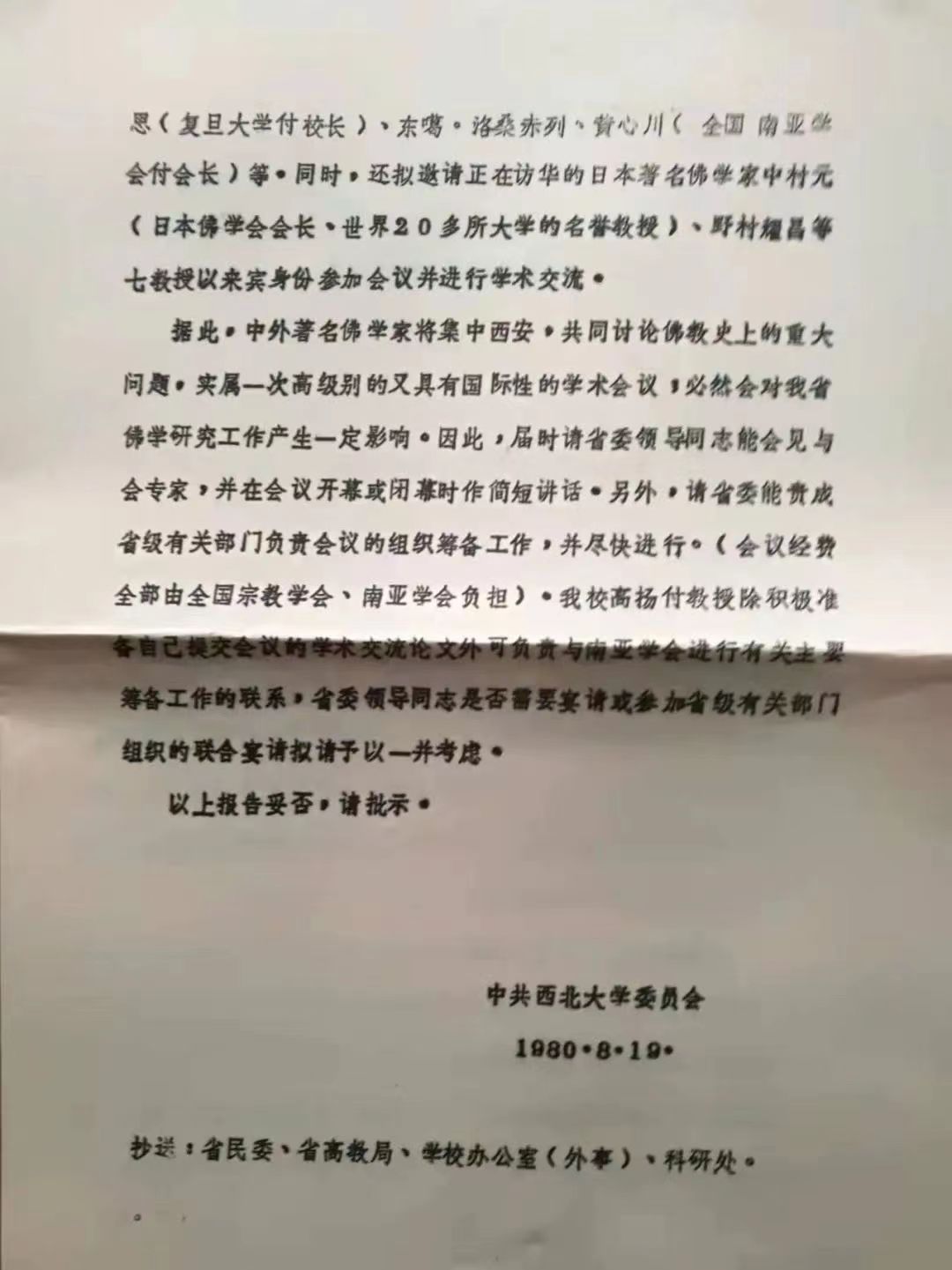

高杨先生认为,研究生成长的关键在于学术志向的形成,而学术志向需要在新老学术对接中逐渐涵养,特别是通过学术会议的方式,在高手云集的讨论中激发学生的学术情趣。早在改革开放刚刚开始不久的1980年,高杨先生便同任继愈、季羡林、黄心川等国内一流学者共同发起并在西安召开了中华人民共和国成立后第一次全国佛教学术会议,西北大学同中国宗教学会、中国南亚学会及陕西省社会科学院一起作为主办单位,前来参加会议的人员几乎涵盖了当时国内所有从事佛教研究和研究生教育的重要单位,此后在中国佛教学术领域比较活跃的学者绝大部分出自这些单位培养的硕博士研究生。所以,也可以说,这不但是新中国佛教研究领域第一次全国性学术大会,也是新中国本领域研究生教育师资力量的第一次大会师,对西北大学印度史专业的研究生培养工作起到了积极的作用。

1986年,高杨先生同黄心川等先生一起再次发起并在西安召开了隋唐佛教学术研讨会。与6年前相比,这次参加会议的人员已经有了多位博硕士研究生,高杨先生自己的研究生魏道儒、李利安以及早在1978年就报考高杨先生研究生的王亚荣也出席了本次会议。来自南京大学、复旦大学、中国社会科学院研究生院等单位的研究生们欢聚一堂。会议期间,研究生聆听来自全国各地的著名教授的发言,见识大家们的学术讨论,并通过各种机会向他们请教。高杨先生在会议期间向研究生解释会议相关学术资讯,回答学生们的相关问题,等于将课堂搬到了会场。

此后,在高杨先生的带领下,多位研究生去上海、北京等地参加一些学术活动,并参与了诸如《中国大百科全书》宗教卷和哲学卷一类书籍的编写工作等。这对引领研究生尽快进入学界具有积极的作用。

在20世纪80年代早期,能敏锐意识到学术会议的重要价值及其他各种学术交流的意义,并努力付诸实施,这是非常可贵的,也是非常艰辛的。从研究生教育这个角度来看,这些学术会议和其他形式的交流,不但为研究生教学提供了新鲜的形式,而且在凝聚全国学术力量、拓展研究生学术视野、激发研究生的学术志向等方面起到了重要的作用。从中国的佛教研究事业来看,高杨先生于20世纪80年代发起的在西安举办的2次佛教学术会议,标志着改革开放以后成长起来的佛教研究力量已经形成,并正式走向学术的前台,中国的佛教研究队伍在新老交替中开始挺进国际学术领域。

五、努力激发学生的学术话语权意识

高杨先生在培养研究生的过程中非常重视中国本位意识的熏陶,努力在国际学术界建构古代印度学尤其是佛教学术研究领域的中国话语权。

20世纪80年代,中国的学术力量在经过历次政治运动和“文革”摧残之后,随着国门的打开而开始走向国际。那个时候,中国的印度学和佛教研究在国际上基本没有话语权,那么,中国学者如何尽快拥有属于自己的话语权呢?高杨先生认为,除了马克思主义研究方法的独特之处外,更重要的应该是汉唐长达1000多年的中印文化交往所馈赠的极为丰富的汉语古代印度相关文献,这是国际学术界比较忽视的一个宝藏,而中国学者却具有得天独厚的优势,借助于这些珍贵的汉语文献,中国学者便有资格发出自己的独特声音。所以,高杨先生经常在课堂上向学生们讲解古代汉语印度史料的形成和重要价值,尤其强调汉译佛经在重塑印度大乘佛教历史中不可或缺的价值,并以玄奘等人的印度考察及其所著的《大唐西域记》为例,说明中国人在认识和记录印度历史方面的重大贡献。黄心川先生在发给西北大学的成果评议书中说:“高杨同志对印度佛学的研究,收集资料极为丰富,对部分汉译资料和巴利文的佛经作了比较研究,运用历史唯物主义原理,对佛教的起源、基本教义、唯心辩证法、佛教与早期婆罗门哲学与后来正统六派哲学的关系都有所阐述,并有卓越见解。”60岁那年,他受命担任西北大学图书馆馆长,并开始招收古籍整理专业的研究生。西北大学图书馆的镇馆之宝为多个佛教类古籍善本,有关印度佛教史的汉语文献进一步引起他的重视,汉语佛教史料的重要性在很多方面呈现出来,这是中国的印度佛教史研究者们必须重视的宝贵资源。

高杨先生以各种方式激发学生在这方面的学术自信,其中包括以某些印度问题的研究为例进行具体的说明。例如关于古代印度正理派哲学的起源,国际学术界有多种不同看法,彼此的争论难解难分。比较有代表性的观点有苏联著名印度哲学专家舍尔巴茨基和日本学者木村泰贤。前者认为正理派起源于对辩论术的研究,而后者认为正理派由弥曼差派分化而来,双方均无法得到更新更丰富的资料来打破僵局。高杨先生依据现存梵语《正理经》早期的四大注释,特别借助汉译古印度佛教哲学家龙树、弥勒、无著、世亲、师子觉、安慧、陈那等人的相关作品,围绕正理派的核心范围“十六句义”展开论述,认为正理派的哲学既是印度古代自然哲学不断发展的产物,也是与当时各派哲学论战的产物,其逻辑学说被大乘佛教接受后又获得了新的发展。这一研究发现将正理派研究推向了一个全新的高度,使中国学者在正理派研究方面夺得学术话语权。这种借助具体研究的教学方式,为研究生形成自觉的中国本位立场和话语权意识起到了重要作用。

最后,我们也不会忘记高杨先生在教育工作中所绽放的精神气象。其中最鲜明的可能是他的自信乐观、宏阔豪放、敏锐灵动、活泼幽默。与友朋相聚,他把酒唱和,意气风发;与学生相处,他随和亲切,谈笑风生。他记忆力惊人,名篇佳作随手拈来;他诗情画意,古典诗随口诵出;他书法恣意纵横,飘逸中传递力量;他情感丰富,爱情诗也蕴含着赴汤蹈火的炽热。他的才情也不可避免地在课堂教学中有所体现。在他的课程中,他声如洪钟的气势中传递着鲜明的观点,随意而来的板书中可见其清晰的思路,两三千年前遥远他国的深奥哲学与神秘信仰在他的讲授中,如同复活一般,显示出印度古代思想的深邃和中印文明交往的伟大,本来艰涩的知识与玄妙的理论也得以在风风火火的讲授中欢畅地流动出来。高杨先生的这种授课风格给所有听过他讲课的学生都留下了不灭的印记。

(摘自《西北大学学科发展史》第15卷第5章第2节

(高杨先生的教育理念))