2021年4月8日晚,西北大学玄奘研究院读书会第18期活动——“读《变迁之神:南宋时期的民间信仰》主题报告会”在西北大学玄奘研究院会议室顺利举行。此次报告会由玄奘研究院主办,历史学院硕士生屈倩和文学院硕士生赵振焕主讲,西北大学玄奘研究院、丝绸之路研究院宗教文化研究中心李心苑讲师担任评议人,历史学院硕士生李沛担任主持人。历史学院、哲学学院、文学院等多单位学生参加了此次读书活动。

主讲人:屈倩

第一位主讲人屈倩的报告分为三部分。第一部分介绍了本书的相关信息。屈倩对该书作者苪乐伟∙韩森(Valerie Hansen)的人生经历、主要著作进行梳理,并对《变迁之神:南宋时期的民间信仰》一书的版本信息做了相关介绍。她阐述了该书的研究主题,即通过民众的选择、理解神祇、赐封、湖州个案、区域性祠祀的兴起等五个方面,研究南宋时期的民间信仰。

第二部分,主讲人屈同学分享了本书的写作特色与不足。报告者认为该书有三个特色:第一,研究角度新颖。该书的研究切入点是南宋时期底层大众的信仰实践,这在90年代的学术界具有开创意义。第二,文献支持新颖。该书与同时代其他著述相比,在史料运用上极为新颖,即该书大量使用庙记碑文、《夷坚志》等民间志怪笔记小说。作者将官方史料与非官方史料相结合,既生动的展现了民间宗教生态,又较好展现了国家与地方、社会控制与反控制的动态运行过程。第三,该书为后世研究者提供了重要的参考价值。作者对民间神祗赐封情况进行系统排列,对于湖州诸神体系进行了严格的分类并给出了详尽的说明,同时对南宋各区域性神祠分布进行了细致梳理并列出材料出处。主讲人在肯定该著作的同时,也加入了自己的反思。她认为作者关注对象单一化,论证的普适度不足,并过分强调民众这一主体对灵验的重视,同时在观点阐述过程中存在先入为主、以偏概全等不足之处。

屈同学在第三部分分享了自己对该书的一些思考,并提出三个问题。首先,主讲人提出“何谓民间信仰?”。她指出“民间信仰”这个概念始于日本,最早于1897年由日本学者使用。对于民间信仰的定义,主讲人向与会者介绍了苪乐伟∙韩森、星云大师、杨庆堃等宗教研究者的看法。其次,主讲人提出“灵验是否是民众信仰神邸的唯一标准?”。报告者认为对灵验的期待并不是民众选择信仰神邸的唯一标准,一个新神祇的诞生是诸多因素的混合产物,灵迹是工具,而非灵迹的内容,在神祇的变迁中起着关键作用。最后,主讲人提出“灵验是否影响宗教传播?”,并列举了徐兢航海的事迹,论证了神祇的灵验性作为民众取舍信仰对象的标准之一,对民众接受佛教的过程产生了深刻的影响。

主讲人:赵振焕

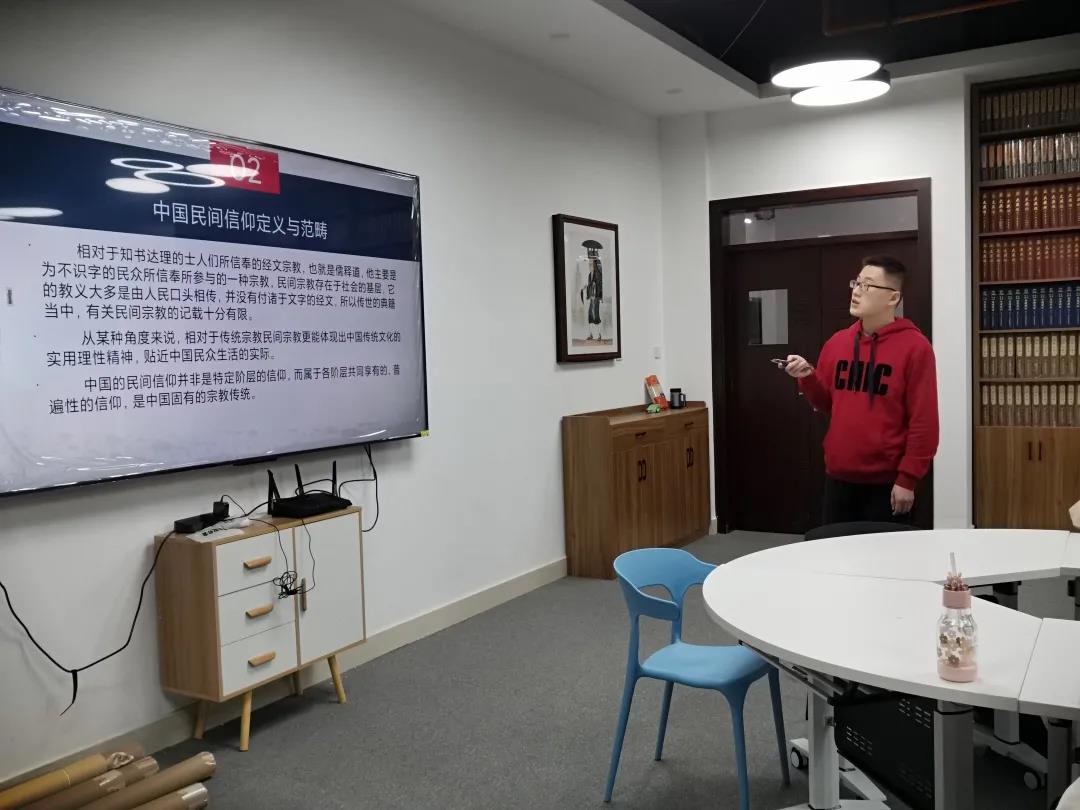

第二位主讲人赵振焕的报告分为了四个部分。第一部分,赵振焕对苪乐伟∙韩森(Valerie Hansen)的人生经历、主要著作做了介绍。第二部分,赵同学讲述了中国民间信仰的定义与研究范畴。他认为中国的民间信仰并非是特定阶层的信仰,而是各阶层共同享有的、具有普遍性的信仰,这是中国宗教固有的传统和特点。他还梳理了宋朝至清朝中央祭祀政策的变迁。他认为宋元时期主要是对祠庙、神灵的加封、赐额政策;明朝初期,原理主义祭祀政策兴起,并逐渐与现实相悖离;明朝中期,儒教原理主义政策复活;万历年间原理主义祭祀政策发展到了有名无实的状态,并直至清朝末年基本没有较大变化。

第三部分,赵同学梳理了以理学为代表的宗教观。他简述了南宋时期朱熹、陈淳两位理学大家对神明崇拜和民间信仰的态度。第四部分,则介绍了《夷坚志》这部文言志怪小说集。《夷坚志》倾注了洪迈数十年的精力,作者在广泛搜集民间传闻故事的基础上,通过润色、加工、编纂而最终形成了这部鸿篇巨帙。它是中国古代以个人之力编纂而成,并最具篇幅的文言志怪小说集,也是宋代志怪小说发展到最高峰的产物。最后,赵同学提出自己的思考,即观音究竟是成为了民间宗教的神祇,还是不断地夺走民间宗教信徒,使之转而成为佛教信徒?参与此次读书会的同学亦就该问题进行了深入的讨论。

评议人:李心苑讲师

评议人李心苑讲师对屈倩和赵振焕同学的报告做了点评与回应。李老师首先肯定了屈倩和赵振焕的态度,并鼓励同学们继续认真准备好每一期的读书报告。

其次,李老师从“如何阅读一本学术著作?”这个问题出发,分析了《变迁之神:南宋时期的民间信仰》这本书的写作风格。并强调,阅读书籍除了增长知识、搜集文献之外,也要学习著者的成文步骤。李老师重点讲解了该书的绪论部分,并逐步分析作者的思考路径。绪论中,作者先列举了选题的意义。将研究跨度定在南宋时期,是因为作者认为南宋处于一个变迁的时代,她从政治、经济、社会等层面佐证了自己的想法。在绪论中,读者可以看到作者的研究思路。就本书而言,作者正是把民间信仰置身于社会变迁的历史进程中,讲述民间信仰的变迁。之所以研究民间信仰,则是因为作者认为,信众对民间信仰抱有什么样的理解方式,就会表现在宗教信仰实践当中,而封建统治者对神灵的封赐,则体现了民间信仰在社会群体中的地位。

此后,李老师就该书的结论部分做了简要说明。她认为,阅读学术著作并不是简单接受作者的思考与结论,而是在阅读的基础上,经过思考与批判,最终形成自己的理解。本书中作者认为经济发展决定了民间信仰的走向,这其实是一个较为片面的结论,这与作者的文化背景以及先入为主的研究方式有关。但是,同学们在阅读本书的时候,更应该看到作者的研究思路与论述结构,以及佐证其观点的文献资源,这些体现了本书重要的学术意义。

主持人:李沛

读书活动的最后,同学们积极讨论,并提出了许多值得思考的问题,例如“民间信仰的崛起是否是人文主义的复兴?”,“作者的结论是否值得借鉴?”等问题。李心苑老师对同学们提出的问题做了回应与解答。至此,本次西北大学玄奘研究院读书会第18期活动圆满结束。(文:李心苑、王栩)

(编辑:郭储)