2024年6月4日晚七点,西北大学玄奘研究院读书会第89期活动在线上举行。承接第87期活动的内容,本次读书会的主题依然为:“古文献研读——《出三藏记集》第一堂 撰缘记”,领读者为上海大学文学院硕士生李霞。西北大学历史学院以及复旦大学、南京大学、武汉大学、山东大学、北京师范大学、四川大学、华东师范大学、华中科技大学、上海师范大学、贵州大学、新疆师范大学、辽宁师范大学、首都博物馆等高校和单位的近40名师生在线上一同参与了此次读书会。

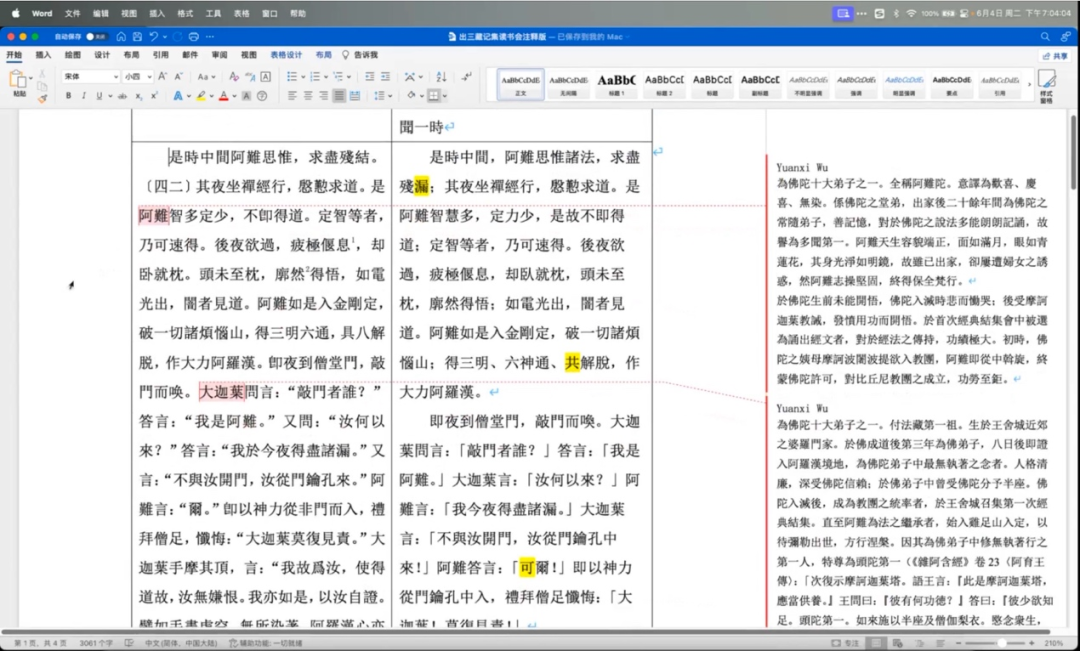

首先,由西北大学硕士生吴远兮进行汇报。承接上次读书会,他继续将《出三藏记集》与《大智度论》卷二进行对勘阅读。吴远兮在导读的过程中,对佛教第一次结集的过程中起到重要作用的人物做了介绍,包括阿难、大迦叶、憍梵波提及优婆离。在段落导读结束后,他从文献编排的角度试图说明僧祐在撰缘记编纂过程中追溯到第一次结集的意图,认为该行为的意图为构建宗教性神圣话语。《出三藏记集》作为梳理佛教历史的著作,僧祐需要思考的问题并不应局限于一般性的历史叙述,故而加入对佛教文献的神圣性建构就应是题中之义,而这一点并没有被以往对于该文本进行过研究的学者所重视,值得关注。

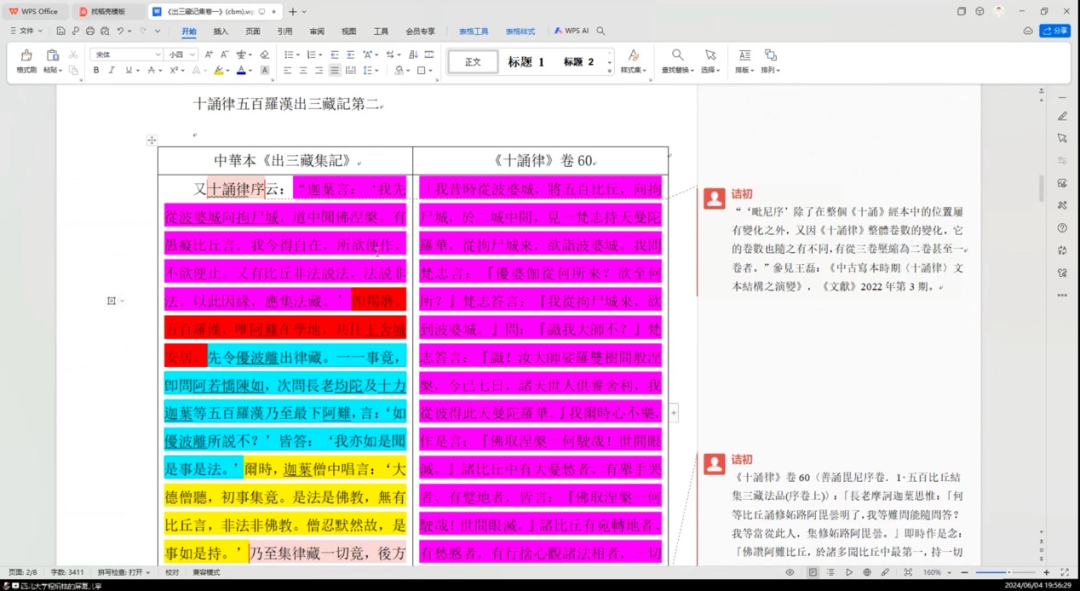

其次,由西北大学硕士生程炳铭进行汇报。他将《出三藏记集》与《大智度论》、《十诵律》、《菩萨从兜率天降神母胎说广谱经》等经文对勘。在导读过程中,程炳铭注意到,僧祐在引用《十诵律》的过程中,使用的方法和前文中引用《大智度论》时并不相同,采取的是对原经文高度凝练的方式。并且《十诵论》的毗尼序因版本不同而呈现出位置、长度都不同的情况,需要注意。接下来,在导读《胡汉译经文字音义同义记》中,程炳铭通过对于学术成果的查阅,发现“筌蹄”比喻的一个佛教式的来源可能,该观点认为《梁书》中的“筌蹄”一词可能从梵语音译词而来。除此之外,在阅读过程中,程炳铭也提出了自己在文本阅读时的一些疑问。

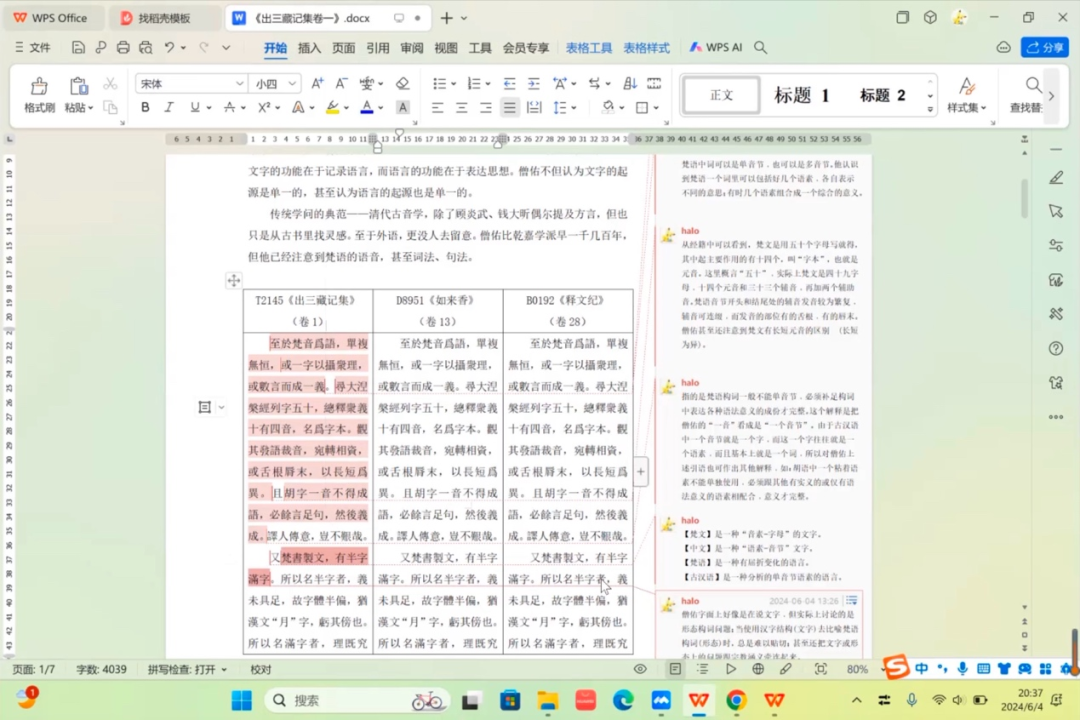

最后,由上海大学硕士生李霞进行汇报。她先从佛经翻译的角度,在研究专著介绍的基础之上,介绍了僧祐在中国古典佛经翻译理论上的建树。例如对于梵语语音,甚至词法、句法的关注与其跟汉语的不同。僧佑认为跟古汉语以单音节为主的构词法不同,梵语中词可以是单音节,也可以是多音节。他认识到梵语一个词里可以包括很多语素,各自表示不同的意思;有时几个语素组合成一个综合的意义。其次,在对僧祐对于汉梵语言直接构词的区别进行了介绍后,李霞提醒读者们需要谨慎理解僧祐的语言学议论。最后,在对众多内容进行导读后,李霞认为,僧佑在一千五百年前对多种语言的语音、音韵、形态、语法等诸多方面都有所认识,他在语言理论方面的见解非常之高。尽管存在一些比附臆断之处,但总体而言,在中国古代语言学史上,一直到近代马建忠、高本汉引进西方语言学之前,在这方面无出其右者。所以可以说,僧佑的语言观代表着传统学术中的一个突出的高峰。

至此,“西北大学玄奘研究院读书会”第89期活动圆满结束。

(编辑:李鑫)