2024年9月10日晚七点,西北大学玄奘研究院读书会第93期活动在线上举行。本次读书会的主题为:“古文献研读——《出三藏记集》第4堂 支谶、安玄传”,领读者为西北大学历史学院硕士生吴远兮。西北大学历史学院以及山东大学、北京师范大学、四川大学、华东师范大学、上海师范大学、贵州大学等高校和单位的20名师生在线上一同参与了此次读书会。

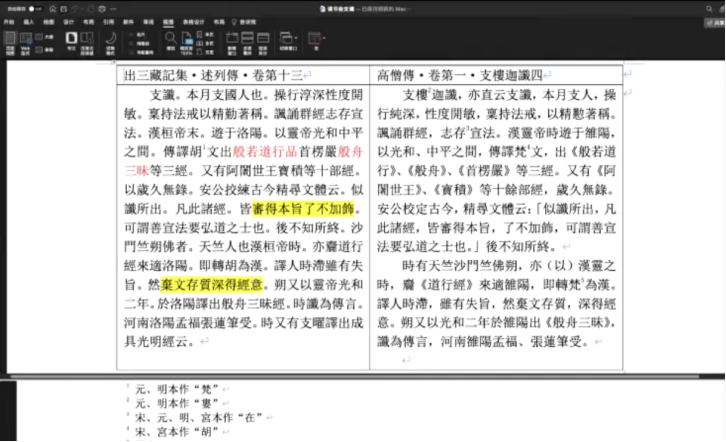

首先,由西北大学硕士生吴远兮进行领读。他将《出三藏记集》与《高僧传》卷一《支楼迦谶传》进行对勘阅读,由二者间“洛”与“雒”的异文发掘出汉魏时期的五德终始观念,并介绍了虞万里老师的相关研究《“洛”、“雒”异文与汉魏二朝之五行忌避》(《社会科学》2014年第6期)。接着,吴远兮由文本记载延申至支谶个人的译经活动。一方面,支谶的译籍反应了龙树以前印度大乘经典的流行实况,如《宝积经》《道行经》《兜沙经》等可见印度大乘境、行、果的发展趋向。另一方面,支谶的译作也对中国佛教的发展产生了不可磨灭的影响,如《道行经》为般若理论在中国广传奠定了基础,促进了义学的发展,亦刺激了般若类经典的翻译。借助金玲芳《支娄迦谶译经复音词研究》(浙江大学2013年硕士论文)和辛嶋静志《<道行般若经>和“异译”的对比研究——<道行般若经>中的难詞》(《汉语史学报》2010年首期)等文章,吴远兮着重讲述了支谶译作“辞质多胡音”的特点,并借此体现支谶译作对研究早期中国译经风格与中古汉语印度佛教史的材料价值。此外,吴远兮也提及了史光辉《谈早期汉译佛经在大型语文辞书编纂方面的价值——以东汉支娄迦谶译<道行般若经>为例》(《浙江学刊》2003年第5期)与马宗洁《从支谶译经看佛像金身的宗教功能》(《宗教信仰与民族文化》2019年第2期)等文,为我们介绍了与支谶相关的汉语言、宗教艺术等研究方向。

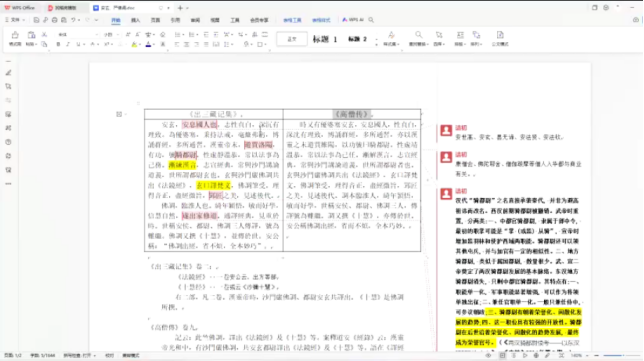

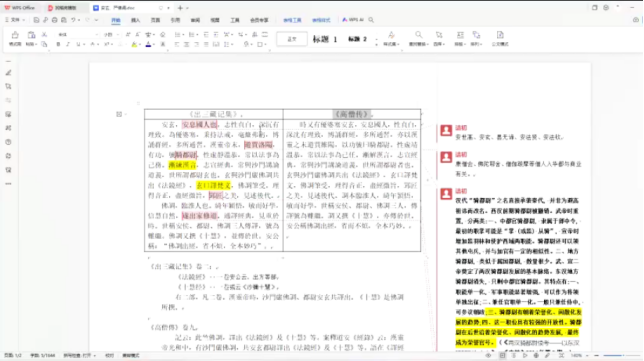

其次,由西北大学硕士生程炳铭进行汇报。他以《出三藏记集》为主要文献,兼用《高僧传》进行对勘。从文章中“骑都尉”的官衔作为切入点,他指出佛教进入中国后与上层社会和精英官僚阶层的合作趋势,特别是通过沙门讲论道义的方式传播。安玄和严佛调两位译经者通过口译的方式翻译佛典,其中安玄口述,严佛调笔录,共同完成了《法镜经》的翻译工作,并因文笔优美而广受赞誉。严佛调作为早期出家的汉人,其译经成果显著。然而,关于译经者的身份和经典归属,历史上存在误解,如《阿含口解十二因缘经》的归属问题,直到后世才通过对比不同经录得到澄清。程炳铭还提及了历代三宝记等文献对译经记录的贡献与局限,提醒研究者需谨慎使用。探讨佛教初传中国的历史,特别关注严佛调作为首个汉地出家人受《法镜经》影响的可能,以及其对《沙弥十慧章句》的翻译和解释,并以此作为佛教中国化的具体实例。

最后,由西北大学硕士生沈奥进行汇报,同样以《出三藏记集》与《高僧传》作为主要的对勘文本。在康孟详的部分,选取《历代三宝纪》《大唐内典录》与《开元释教录》相对照,整理了康孟详的译作,从译作参与者和同行人作为切入点,借助张德宗《河南佛教史稿 汉魏晋南北朝时期》(郑州:大象出版社,2020年,第40页)的研究,讨论了文献中所出现的昙果、康孟详、竺大力三人的身份与行动轨迹问题。康孟祥在洛阳翻译佛经多年,但在建安四年至十二年间,除《中本起经》外,无其他翻译记录。推测此期间他可能与昙果、竺大力合作,从印度带回两部佛经,因汉语水平有限,康孟祥协助翻译。张德宗认为昙果即康孟祥,但证据不足。康孟祥可能来自中天竺,与昙果、竺大力为同乡或相识。讨论了佛教经典《须赖经》的演变过程,解释了为何书名中出现“叉”字和“又”字的误传现象。同时,使用《出三藏记集》《历代三宝纪》《大唐内典录》《开元释教录》对照,探讨了白延与帛延的关系问题。《出三藏记集》中有称“归慈(即龟兹)王世子帛延”,梁启超便因龟兹王室姓白判定白帛通假。根据霍旭初《古代佛僧“帛”姓考辩》(《西域研究》2013年第3期)的研究,“帛”姓不是僧人的原姓;“帛”姓僧人的籍贯不是一个地方;而印度、西域地区的佛教有着“从师命氏”的普遍规矩,如佛图澄曾冠过“湿”姓。指出,“帛”姓是曾经流行于包括印度、中亚、龟兹在内的西域地区佛教的僧姓之一,并不是龟兹僧人的专姓,更与龟兹王室“白”氏没有任何关系。

至此,“西北大学玄奘研究院读书会”第93期活动圆满结束。

(编辑:李鑫)