2024年10月8日晚七点,西北大学玄奘研究院读书会第95期活动在线上举行。本次读书会的主题为:“古文献研读——《出三藏记集》第5堂康僧会传”,领读者为西北大学历史学院的四位硕士生华也靓、李佳龙、殷纪泽、周子菲,由四位同学分别领读一段内容。西北大学李利安教授、李永斌副教授、谢志斌副教授,上海大学人文学院黄凯老师,以及西北大学历史学院、山东大学、苏州大学、西北师范大学等高校和单位的20多名师生在线上一同参与了本次读书会。

《康僧会传》第一段的内容由华也靓同学为大家领读。首先,她将《出三藏记集》与《高僧传》卷一《康僧会传》的第一段内容进行对勘阅读,详细说明了原文中许多重要之处的注释。第一,文本中“移于交阯”中的“交阯”指的是交州的经济贸易中心。交州的地理位置相对于后汉末动荡不安的中原地带较为安全,这种地理位置上的优越性吸引了一批当时的士大夫与隐士高人前往移居,形成当地各种信仰体系包括儒、道、神仙信仰、咒术信仰都同时盛行的局面。在1999年的考古挖掘中,研究人员在古代交州龙编城地区出土了三国时期的莲花纹瓦片,为古交州地区佛教信仰的流行增添了有力证据。康僧会自幼随父移居交州,受到了该地区佛教文化的熏陶,一定程度上也为他日后振兴佛法打下了佛学基础。第二,文本中“天文图纬”指的是康僧会出家后对天象、气候、图谶、经纬等世间学问都能够通达。值得注意的是,在《出三藏记集》和《高僧传》中对于许多僧人都有类似的评价。比方说,《高僧传》评价竺法护“博览六经,游心七籍”,这里的“籍”其实也是指图谶经纬之学,而慧皎在编写《高僧传》时由于梁武帝严禁谶纬故意隐晦其词。第三,对比两种版本对于康僧会初来东吴传法的描述我们可以发现,《高僧传》比《出三藏记集》的记载多出了“吴国初见沙门”的说法。然而,这种记载的正确性值得推敲。事实上,学界已有发现,早在康僧会入吴传法之前,佛教已经从四川和南海两条路线传到了江南地区。第四,文本中记载康僧会答复孙权时提到“昔阿育王起塔,乃八万四千”。余鹏飞先生认为,康僧会希望孙权建立塔寺的原因是为供奉佛祖舍利而建造佛塔作为信仰崇拜中心。从一定程度上说,康僧会是希望孙权模仿古印度阿育王建立佛塔的行为来推广佛教。

然后,华也靓同学又结合自身查找的文献资料为我们补充了关于康僧会生平以及当时佛教情况的重要研究成果。第一,佛教早期在中国的传播与谶纬之学有着许多交集,佛教理论常常是借由谶纬之学的包装才得以广泛流传于社会各阶层。慧皎在《高僧传》中描述康僧会、安世高、竺法护等高僧行止时也多有对他们精通谶纬之学的表述。吕宗力教授在《谶纬与魏晋南北朝佛教》中提出,“魏晋南北朝时期谶纬思想及政治谶言信仰在社会的各个阶层都拥有广泛深厚的基础,故而佛教僧人热衷于通纬、作谶,其思维、撰译处处可见谶纬话语、意象、观念的渗透;而汉末以来蕴含大量谶纬内涵的本土经典的出现与流行也有助于佛典的本土化与普及化。”康僧会译《六度集经》卷八《儒童受决经》云:“昔者菩萨,生钵摩国,时为梵志,名曰儒童。白师学问,仰观天文,图谶众书,闻见即贯谶”。由此可见,康僧会在翻译经典时也加入了谶纬之学的内容,从而使得佛教经典更能被熟悉谶纬学说的中原士大夫所接纳。第二,孙吴时代的佛教能够在江南地区得到快速的发展是方方面面的复杂动因公共通过作用的结果。一方面,饱经战火荼毒的江东百姓心中极为向往幸福安宁的生活,而这种愿望在佛教经典中找到了一种具象化的表达。诚如杜继文先生所说,“康僧会的弘法成就特别表现在综合佛教教义同孟子的思想巧妙地结合上,并以此当作拔救人民苦难和治理国家的妙法。在康僧会的佛教人道王国里,一方面是国家的镇压机器不再需要了,一方面是贫困的群众有了丰衣足食的生活,在当时,特别是在江东暴征狂敛的条件下,这在一定程度上反映了无助无力的劳动者的一种软弱微渺的希望。”(《略论康僧会佛学思想的特色》,《中国佛学论文集》,陕西人民出版社,1984年,第150-156页。)另一方面,作为江东的统治者孙权在大力推动佛教传播的行为背后也暗藏自己的政治图谋。与曹魏推崇儒家排除异教的做法不同,东吴孙氏政权选择有机地吸取佛教思想用于美化统治阶级的政治形象并重塑东吴地区的主流文化,这在很大程度上增强了孙吴的政治说服力与文化感染力。正如熊寿昌先生在《简论早期佛教在孙吴国家治理中的作用》一文中所说,“对于国家的治理,不管采取什么方式,不管这种方式是否合乎国家的实现,作为统治者本身讲,是不希望由此引起社会动荡的。所以孙权是乐意接受佛教这种‘温和式’的说教的。由于连年的征战,不仅百姓苦不堪言,而且孙吴朝廷也疲惫不堪,急需休养生息。”

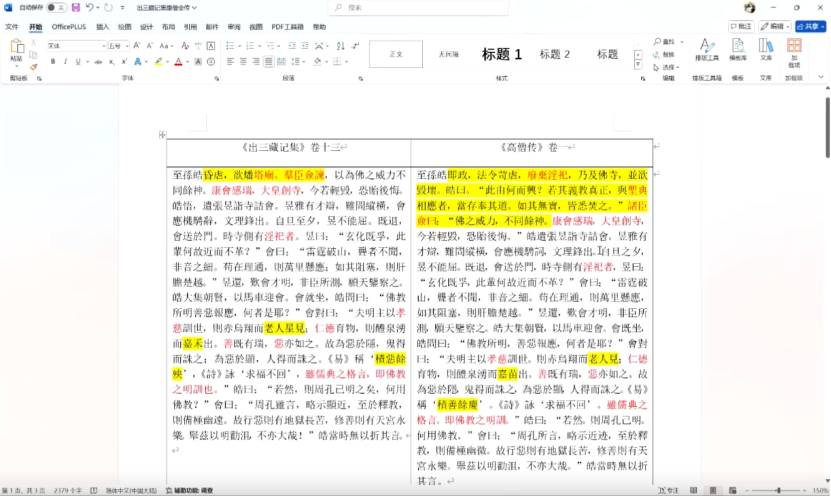

《康僧会传》第二段的内容由李佳龙同学为大家领读。他将《出三藏记集》与《高僧传》卷一《康僧会传》的第二段内容进行对勘阅读,找到了其中的重点章句并结合学术文献进行深入细致的解读。

第一,关于孙皓废弃淫祠的内容两个版本的记述有所不同。《高僧传》的记载比《出三藏记集》中多了对于孙皓询问“佛教教义是否符合圣典”的内容。文本中的“圣典”指的是儒家经典,而“淫祠”指的是不符合儒家礼制的祭祀。当时的儒家正统是所有宗教活动必须尊崇的最高权威,因此是否符合儒家圣典就成为了甄别宗教合法性的重要标准。正如刘春香在《魏晋南北朝时期的巫觋与淫祀》中所说,“所谓淫祀是指在礼制所规定范围之外的祭祀活动。民间信仰和祭祀的鬼神很多 包括人、物、传说中的神怪 甚至山河湖海、树木岩石,无所不包。尤其是长江以南地区纷繁的民间祭祀称为淫祀。其次是包括占卜、相冢、相宅、圆梦等各类方术的流行。淫祀信仰的多神崇拜和其神秘性、超自然性等也与儒家的忠孝理论和敬天法祖的祭祀原则有很大区别。因此常常招致统治者的非难乃至禁止。为确保封建国家所尊神灵的独尊姓和神圣性,历代统治者屡屡下诏‘禁断淫祀’。”

第二,从文本中群臣劝谏吴主孙皓慎勿毁佛的记载中可以知道,经过孙权创寺弘教之后佛教在孙皓执政时期在吴国士大夫阶级中已经具备了很大的影响力。东吴佛教能够快速在上层社会中传播的主要原因之一就是吴国孙氏政权对于儒家传统的持守较弱,却在政治决策中重视巫筮活动的作用。王永平在《孙吴统治者之尚巫及其对待道教、佛教之政策》一文中提出,“吴后主孙皓时期,宫廷中巫觋之风甚盛。孙皓本人笃信巫术,其为政决策多与巫祝活动相关。如其亲政后 第一件重大政治举措是为乃父孙和平反,迎奉孙和神灵回都。《三国志》卷五九《吴书·孙和传》注引《吴书》载孙皓‘日夜相继奉问神灵起居动止。巫觋言见和被服颜色如平日,皓悲喜涕泪,悉召公卿尚书诣阙门下受赐。’不仅如此,孙皓在迁都、北伐等一系列重大军政问题上都信从巫觋之言……一些大臣利用孙皓迷信巫筮的心理,于是不断假造天命谶言促成其北伐统一的闹剧。”

《康僧会传》第三段的内容由殷纪泽同学为大家领读。首先,他将《出三藏记集》与《高僧传》卷一《康僧会传》的第三段内容进行对勘阅读,补充了许多重要注释。第一,关于佛诞日的具体时间在经文中有二月初八和四月初八两种说法。《阿含经》和《萨婆多论》谓二月八日佛出生,《太子瑞应本起经》和《灌佛经》则谓四月八日佛出生。《俱舍论》对两者说法的分歧给出了一个有说服力的解释:“以立正异故,婆罗门以建子立正,此方先时以建寅立正,建子四月,即建寅二月。故存梵本者而言四月,依此方者,即云二月。”按照《俱舍论》的解释,古代中国与印度的立法存在“正月建寅”与“正月建子”的差异,因而印度的四月八日即是中国的二月八日。第二,佛教徒在佛诞日举行的仪式具有悠久的历史传统和重要的象征意义。据传,佛陀降生后,天降香水为之沐浴。因此,佛教徒于每年佛诞日举行法会,用花草作一花亭、亭中置诞生佛像,以香汤、水、甘茶、五色水等物,从顶灌浴,此外还举行拜佛祭祖、供养僧侶等庆祝活动。此一法会,即称灌佛会,亦称佛生会、浴化斋。值得一提的是,灌佛所用的香汤亦有其历史沿革。古时香汤用五色香水,后则以甘草及木甘茶煎成甘茶代用。禅宗更以陈皮、茯苓、地骨皮、肉桂、当归、枳壳、甘草等七种药材煎成,称为七香汤。第三,文本中宫女代孙皓所行的忏悔是佛教徒通过公开悔罪来实现灭罪消灾的重要仪式。佛教中的忏悔有一定的律仪,即是忏法。我国佛教中之忏法,起源于晋代,渐盛于南北朝。自南朝梁代以來,采用大乘经典中忏悔与礼赞內容而成之忏法,以种种形式流行,从而产生许多礼赞文及忏悔文。比如说,普贤行愿品中所记载的忏悔偈文多见于忏悔律仪:“我昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴。从身语意之所生,一切我今皆忏悔。”第四,文本中孙皓向康僧会受持的戒律即是在家居士所受的五戒:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。我国古來以五戒配列于儒家的仁、义、礼、智、信五德,以不杀配东方,不盜配北方,不邪淫配西方,不饮酒配南方,不妄语配中央。五戒与五德的对应是佛教和儒家教义互通的一个重要案例。

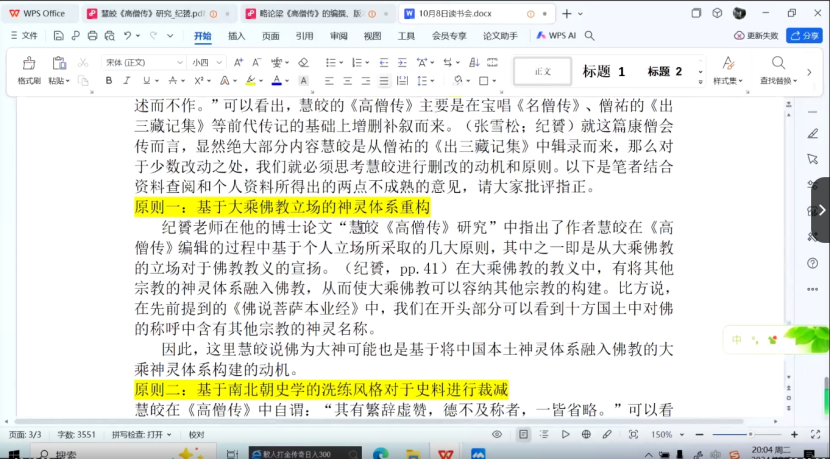

然后,殷纪泽同学详细分析了两种版本的记述中存在显著差异的两处并且结合研究文献推测了慧皎在僧祐记载的基础上进行修改的原则和动机。慧皎在《高僧传》中自谓:“凡十科所叙,皆散在众记,今止删聚一处,故述而不作。”可以看出,慧皎的《高僧传》主要是在宝唱《名僧传》、僧祐的《出三藏记集》等前代传记的基础上增删补叙而来。就这篇《康僧会传》而言,显然绝大部分内容慧皎是从僧祐的《出三藏记集》中辑录而来,那么对于少数改动之处,我们就必须思考慧皎进行删改的动机和原则。第一处不同在于吴主孙皓问佛神力大小时宫女的回答不同。《出三藏记集》记载,“采女答。佛为大圣。天神所尊。”《高僧传》记载,“采女云。佛为大神。”从中可见,《出三藏记集》中宫女的回答将佛称为被众神祇所尊崇的大圣,也就是说佛的神性地位超越了传统的神灵体系;《高僧传》中宫女只是将佛归为大神,从本质上来说融入了传统的神灵体系。纪贇老师在他的博士论文“慧皎《高僧传》研究”中指出了作者慧皎在《高僧传》编辑的过程中基于个人立场所采取的几大原则,其中之一即是从大乘佛教的立场对于佛教教义的宣扬。在大乘佛教的教义中,有将其他宗教的神灵体系融入佛教,从而使大乘佛教可以容纳其他宗教的构建。比方说,在先前提到的《佛说菩萨本业经》中,我们在开头部分可以看到十方国土中对佛的称呼中含有其他宗教的神灵名称。因此,这里慧皎说佛为大神可能也是基于将中国本土神灵体系融入佛教的大乘神灵体系构建的动机。第二处不同在于孙皓在病痛消除后对康僧会推崇的程度与推行佛法的力度不同。《出三藏记集》记载,“号为天子寺。宣敕宫内。宗室群臣。莫不必奉。”《高僧传》记载,“宣示宗室,莫不必奉。”从中可见,《出三藏记集》中所记载孙皓推广佛法的力度要明显强于《高僧传》中的记载。可以推测,慧皎将僧祐“宗室群臣,莫不必奉”改为“宗室必奉”,可能就是出于这样一种史学上的严谨。慧皎在《高僧传》中自谓:“其有繁辞虚赞,德不及称者,一皆省略。”可以看出,慧皎的史学创作风格是简练务实的,而这种风格的形成与南朝时期史学的整体风格也应有所关联。纪贇老师在《慧皎<高僧传>研究》一文中对慧皎的史学风格总结如下,“如果将《梁传》和《祐录》相比,就总体而言,可以说是文省于前,事增于后。比如卷三《昙摩蜜多传》也是抄自《祐录》,但是有两处文字的修改,将‘殿房禅室,肃然深远。实依稀鹭岩,仿佛抵树矣’ 改为‘禅房殿宇,郁尔层构’,将‘凡所游履,靡不兴造。檀会梵集,僧不绝书。转法敷教,寺无虚月’改为‘凡所游履,靡不兴造檀会,敷陈教法’。”

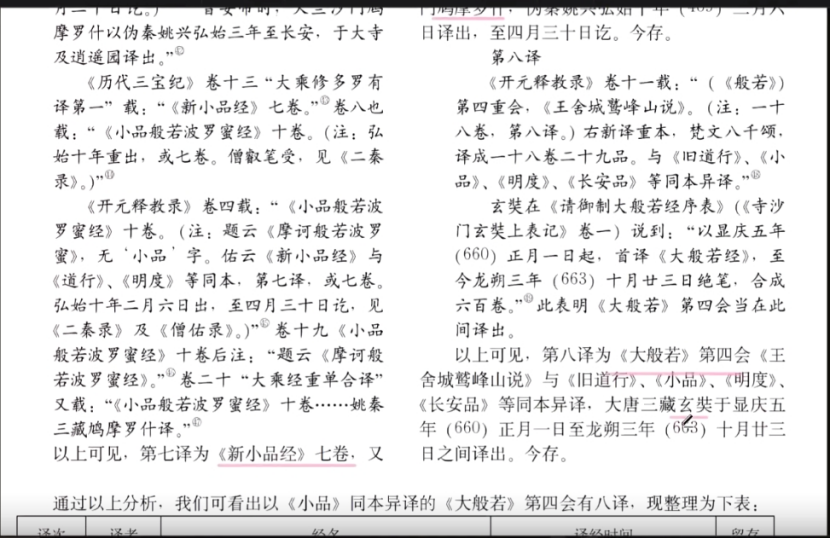

《康僧会传》第四段的内容由周子菲同学为大家领读。她首先对比了几本古籍中对于康僧会译经的记载并点校了康僧会译经的具体情况。总体而言,随着时间的推移后来的作者逐渐发掘出前代典籍中不曾记载的康僧会译经。根据最早的《出三藏记集》中的记载,康僧会所译经典一共为六部:《阿难念弥经》《镜面王经》《察微王经》《梵皇王经》《道品经》《六度集经》;另外,康僧会作注并制序的有三部经典:《安般守意经》《法镜经》《道树经》。之后成书的《高僧传》记载康僧会译经比《出三藏记集》的记载多出一本《杂譬喻经》。隋朝成书的《历代三宝记》在《高僧传》记载的基础上又加入了四部康僧会的译经:《菩萨净行经》《权方便经》《坐禅经》《菩萨二百五法经》,其中《菩萨二百五十法》经即是依据《出三藏记集》文本中所述康僧会为孙皓取二百五十事为戒法而来。唐朝成书的《开元释教录》在承认《历代三宝记》对于康僧会译注经典记录的基础上,提出《阿难念弥经》《镜面王经》《察微王经》《梵皇王经》这四部经典都属于《六度集经》因而不能单独计数的观点,因此缩减了康僧会译经总数。同样成书于唐代的《古今译经图记》则基本沿袭了《历代三宝纪》的记法并将上述四部经和《六度集经》分开计数。总而言之,目前学界一般认为康僧会翻译的佛经共有《阿难念弥经》《镜面王经》《察微王经》《梵皇王经》《道品经》《六度集经》《杂譬喻经》《菩萨净行经》《权方便经》《坐禅经》《菩萨二百五法经》,康僧会作注的佛经有《安般守意经》《法镜经》《道树经》,共计十四部。同时,关于部分经典是否为康僧会所译,学界也存在比较激烈的诤论。例如,《旧杂譬喻经》在《高僧传》中列入康僧会的译作,然而在《出三藏记集》里却没有录入,这引起了学者的反思。已有梁晓虹、遇笑容、曹广顺等学者从词汇或语法等角度对该问题进行考察,认为康僧会并非本经译者,但处于同一时代。

在点校康僧会译经成果之后,周子菲同学结合相关研究深入分析了康僧会的译经特征。第一,康僧会译出经典中多用譬喻手法,这给信众在理解经义和信服教法上带来了很大的方便。佛经中的譬喻常常把复杂深奥的佛理诸如六度万行、因果报应等表现在浅显易懂的故事中,这样既能彰显教理的精义又能够使信徒深受触动。诚如刘正平在《佛教譬喻理论研究》中所说,“佛经中譬喻一词的使用融合了多种含义,具有修辞、例证、说明道理等复合含义。譬喻重要的特点是其双句型,同时具有遮诠和表诠两种作用。通过一个说明把复杂难解的喻意解开,遮除表面的一层意义,显露出另一深层意义;或者通过一个过去现在的行业、一个光辉事迹来遮除不适当的行为,同时彰显出光明的一面。譬喻起到的是“道路、桥梁”的作用。透过人们的日常经验,譬喻把佛教抽象的哲理转换为感性的、经验性的语言,从而达到晓喻明理的作用。因此,说法即是譬喻,理解即是对譬喻的再譬喻。佛教的譬喻理论本然的和其所表达的哲学思想是一体一味的。”第二,康僧会所译经典中包含大量儒佛共通的教理宣扬,这为佛教在汉朝独尊儒术的意识形态体系下快速传播创造重要条件。诚如张富春在《佛教史视域下康僧会译经之儒学化及其意义》中所说,“康僧会以前,安世高传译小乘禅数,融通佛教坐禅与道家无为养生、方仙道神仙方术,中国佛学因此趋于独立,但仍依附于道术; 支谶及其再传弟子支谦传译大乘般若,以本无、自然沟通佛教般若智慧与老庄玄学,奠定了魏晋佛学摆脱道术转依玄学的基础。但是,佛教与中国社会主流意识形态———神学化儒家思想的矛盾依然存在。康僧会译《六度集经》即重在解决佛教与儒家思想的矛盾,纾缓与统治者的紧张关系,通过凸显佛陀前生的仁孝品格,塑造佛陀的仁君形象,以示好于主流意识形态,求得更大的发展空间。以儒释佛实为康僧会传译佛经的权变之法,其主旨终归是以儒弘佛。康僧会将儒家仁、贞、信、孝融入佛教五戒中,以神道设教,使佛教自觉地服务于中国社会上层建筑,为其向上层社会传播奠定了基础,促成了两晋南北朝佛教的大发展。同时,康僧会以儒释佛对其后陶谦之等改革道教也具有重要的启示意义。”

在认真聆听四位同学的汇报后,黄凯老师代表各位老师对几位同学的表现进行点评。他首先肯定了几位新硕士生在入学不久的时间里能够在几位老师的指导下基本掌握原文注释、文本对读、文献搜集等研究方法,认为这是难能可贵的。随后,黄凯老师结合自身对文本的解读提出了进一步深入研究的宝贵意见。第一,在《高僧传》的文本中,慧皎在《出三藏记集》记载的基础上补充了关于孔子的一句话:“宣尼有言:‘文王既殁,文不在兹乎?’”这句话的补充使得康僧会的形象和孔子的形象产生了对照,充分反映了慧皎试图将佛教叙事儒学化的写作意图。第二,康僧会遗留的作品除了译作和著作外,序文部分也非常具有研究价值。康僧会为《安般守意经》和《法镜经》分别作序,序文的内容集中反映了他的佛学思想以及传教理念,是不容错过的研究材料。四位同学仔细记录了黄老师的意见。

至此,西北大学玄奘研究院读书会第95期活动圆满结束。

(编辑:李鑫)