2025年10月28日晚7点,西北大学玄奘研究院第123期读书会在线上举行。本次读书会汇报的内容为《大唐西域记》卷四,由西北大学历史学院硕士生李佳龙、杜治寰、陈祥珍三位同学进行报告。西北大学历史学院李永斌副教授、西北大学区域国别学院谢志斌副教授与山东大学、北京师范大学等高校和单位30余名师生于线上一同参与了此次读书会。

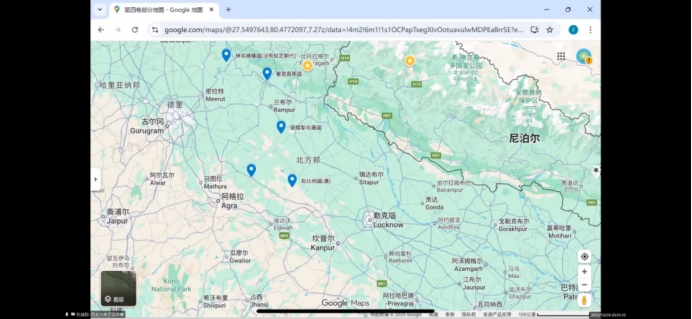

李佳龙同学首先对窣禄勤那国进行了介绍。窣禄勤那位于今印度北方邦西北部地区,地处殑伽河(今恒河)与阎牟那河(今亚姆那河/朱木那河)之间的冲积平原,是恒河流域文明与喜马拉雅山文化带的交汇地。阎牟那河为恒河最长支流(约1380公里),这一记载与现代地理勘测完全吻合——朱木那河确为旁遮普平原与恒河平原的界河,且流经今印度北方邦西北部区域,其“周二十余里”(约合今10.8公里)的都城规模,与同时期中印度其他国家都城(如萨他泥湿伐罗国)相当,反映其政治地位的重要性。“荒芜虽甚,基址尚固”暗示该国可能经历过战乱或政权更迭,也说明其建筑技术具备较高水平(基址稳固)。

在物产与风俗方面。“土地所产,风气所宜,同萨他泥湿伐罗国”。据卷4前文记载,萨他泥湿伐罗国“土地沃壤,稼穑滋盛”,李佳龙同学认为可推知窣禄勤那国同样以农业发达,且经济结构以种植业与园艺业为核心。“宗信外道”是玄奘对印度非佛教信仰的统称,结合后文“天祠百数,外道甚多”,可知该国宗教格局以婆罗门教及其他本土信仰为主,佛教处于次要地位。“贵艺学,尚福慧”“艺学”涵盖手工业技艺与世俗学术,“福慧”为佛教术语,此处用于描述非佛教社会的价值观,说明佛教文化已对当地世俗观念产生渗透。

该地的宗教遗存,据“伽蓝五所”的数量远少于“天祠百数”,进一步确认佛教在该国的弱势地位。“多学小乘,少习余部”明确佛教内部的宗派倾向——小乘佛教(尤其是说一切有部)为主流,这与中印度地区小乘佛教的传播轨迹一致,玄奘在中印度多接触说一切有部僧人。这一现象可与7世纪印度的宗教转型期相对应——婆罗门教逐渐复兴,小乘佛教地域性化,大乘中心移向摩揭陀与中印度。

文中提到的“无忧王”即阿育王(公元前3世纪),玄奘多次记载其建造窣堵波(佛塔)的事迹,反映阿育王在佛教史上的崇高地位。“如来于此说法度人”将该窣堵波纳入佛教“圣迹”体系,说明即使在佛教弱势地区,圣迹崇拜仍得以保留。

此外,李佳龙同学还根据文中内容对提婆菩萨传说与印度圣水文化作了介绍。“其味甘美,细沙随流”,“罪咎虽积,沐浴便除”,“轻命自沉,生天受福。死而投骸,不堕恶趣”。这些语句强调水的净化功能、超世转生作用,并将河水视为通向“天受福”“不堕恶趣”的媒介。在印度宗教文化中,尤其是对于恒河(Ganga)与其支流的研究表明:河流不仅是自然水体,更具“神性化”的象征意义。河流被人格化为女神(如Gangamata),被信仰为可洗净业障、承接亡灵、连接此世与来世。“提婆菩萨和光汲引,俯首反激”,提婆以“逆流击水”象征逆凡趋圣之志,借以折服外道,显示菩萨悲智并行、以巧方便摄化众生的典范。

接下来李佳龙同学介绍的是秣底补罗国。秣底补罗(Matipura)国“周六千余里”,约在今北方邦比杰诺尔北部。疆域与都城规模同窣禄勤那国相当,“宜谷麦,多花果”物产描述也高度相似,说明两国同属中印度经济文化圈,气候与农业条件相近。“气序和畅”反映该地区(今比杰诺尔附近)属亚热带季风气候,与现代气象数据一致(年均温25℃,降水集中于夏季)。“风俗淳质”的表述与窣禄勤那国相同,体现玄奘对中印度社会风气的整体认知——相较于北印度的战乱频繁,中印度更显稳定平和,这为农业与文化的发展提供了条件。

“戍陀罗种”为印度种姓制度中的第四等级(首陀罗),传统上从事低贱职业,不得担任国王。玄奘明确记载该国国王为戍陀罗,直接证明6-7世纪印度种姓制度已出现松动——职业与社会地位的世袭界限被突破。“不信佛法,敬事天神”则延续了“外道为主、佛教为辅”的宗教格局。戍陀罗国王的出现,反映了地方势力崛起对传统种姓秩序的冲击。

该地“伽蓝十余所”较窣禄勤那国更多,说明佛教在该国的影响力稍强,但“天祠五十余所”仍占绝对优势。“多学小乘教说一切有部”与窣禄勤那国一致,进一步确认说一切有部在中印度小乘佛教中的主导地位。“异道杂居”则反映外道内部的多样性——可能包括婆罗门教、耆那教、顺世论等。

“昔瞿拿钵剌婆”(唐言德光)论师于此作《辩真》等论,凡百余部。论师少而英杰,长而弘敏,博物强识,硕学多闻”。“瞿拿钵剌婆”梵文为“Guṇaprabha”,意译“德光”,玄奘明确其为《辩真论》(梵文《Tattvasatya-śāstra》)的作者,共著述百余部,体现其在佛教论理学中的重要地位。德光为公元6世纪北印度钵伐多国人,最初研习大乘佛教,后改学小乘说一切有部,其《辩真论》共二万五千颂,核心是“驳斥大乘空宗,确立小乘有部的实有论”,这与玄奘“破大乘纲纪,成小乘执着”的记载完全一致。德光的著作是研究大乘与小乘之争的关键文献,其“非斥先进所作典论”的行为,反映了6世纪佛教内部宗派竞争的激烈性。

“未穷玄奥”是玄奘对德光改宗的主观判断,暗示其“退业小乘”是因未能理解大乘空宗的深义。“因览《毗婆沙论》”明确改宗的直接原因——《毗婆沙论》为说一切有部的根本论典(全称《阿毗达磨大毗婆沙论》),德光受其影响转向小乘,并通过著述“破大乘纲纪”,形成宗派对立。德光的改宗并非个例,而是6世纪佛教“大小乘分化加剧”的缩影——大乘空宗(如中观学派)强调“诸法空相”,小乘有部则主张“诸法实有”,两者的论争在德光的著作中达到顶峰。玄奘作为大乘唯识宗的代表,对德光“成小乘执着”的评价,带有明显的宗派立场,但客观记录了论争的核心内容。

接着由杜治寰同学对大伽蓝及众亲与世贤故事与摩裕罗城进行汇报。在德光伽蓝以北三四里处,有一座僧徒二百余人、皆习小乘法教的大伽蓝,此处正是说一切有部后期重要论师众贤(Samghabhadra)的寿终之地。据史料记载,众贤为迦湿弥罗国人,自幼聪敏博达、享誉一方,对说一切有部《毗婆沙论》有极深研究,其代表作品《阿毗达磨顺正理论》《阿毗达磨藏显宗论》,始终坚定维护有部传统,反对经量部的修正主义主张。

与众贤形成思想对立的,是公元 4 世纪末至 5 世纪末的世亲菩萨(Vasubandhu)。世亲出生于北印度健陀罗国,早期在说一切有部出家,精研《大毗婆沙论》,后转向经部立场,其著作《阿毗达磨俱舍论》《识三十颂》《大百法明门论》对佛教思想发展影响深远。值得注意的是,《阿毗达磨俱舍论》为世亲改宗大乘前的作品,以小乘经部学说修订有部理论,是向大乘有宗(瑜伽宗)过渡的关键典籍,传入中国后有真谛、玄奘两种译本,成为俱舍宗的根本经典。

彼时,世亲因不满毗婆沙师所执,著《阿毗达磨俱舍论》破斥其义,辞义善巧且理致精高。众贤研读此书后,决心反驳,遂潜心钻研十二载,著成《俱舍雹论》二万五千颂(凡八十万言),自称能 “逐斥世亲,挫其锋锐”。随后,众贤派遣三四位俊彦弟子,持论前往磔迦国奢羯罗城寻访世亲。

世亲得知众贤将至,随即整理行装准备远行。其弟子疑惑不解,进谏道:“大师德高望重,名震当世,远近学徒无不推崇,为何听闻众贤前来便仓促动身?若有所退让,我等亦觉颜面无光。” 世亲则解释:“我远游非为避他,只因本国再无精通佛法的鉴达之士。众贤虽为后学,却诡辩如流,我已年老,恐难与之论辩。若能以一言扭转其异执,将其引至中印度,与诸位贤达共同辨别真伪、详论得失,方为妥当。” 言罢便携弟子负笈启程。

从思想主张来看,世亲坚持 “形色假有,显色实有”,提出两点核心依据:其一,若形色真有,同一 “长” 会同时被眼根 “看” 与身根 “触”,违背 “一根一境” 的认知法则,故 “长” 等形色实为显色多寡排列的结果;其二,实有对色应可归至极微,但 “长” 等形色缩小至极微层面时,认知会转为 “短”,说明其在极微处无自相,不成实体(此观点详见刘婷婷《众贤对 “形色实有说” 的论证》,《东亚佛学评论》2023 年第一期)。

众贤则主张 “形色实有(至少在第一阶段的视觉层面)”,以三重论证反驳:其一,身根能同时认知 “冷 / 坚” 两种不同性质,同理眼根可认知 “白 / 长” 两类性质,故形色与显色非一体两态;其二,认知分两阶段,眼识先 “无分别地” 把握实有的 “形色” 作为感知基底,意识再依经验安立 “长 / 短” 等假有概念;其三,极微非现量对象,需通过集合可见性 “证知” 推定,既不呈现青黄等显相,也无长短等形相,无法用以否定形色实有。

然而,众贤抵达上述大伽蓝后,忽感气息衰微,遂写信向世亲致歉:“如来寂灭后,弟子各执部派,传扬宗学却党同伐异。我虽愚昧,仍承传有部之学,见您所著《阿毗达磨俱舍论》破斥毗婆沙师大义,便不自量力钻研多年著论辩护。如今智小谋大,生命将尽。您宣畅佛法微言、弘扬至理,若能不毁我所执、留存此论,我便死而无憾。” 随后,众贤挑选善辩弟子托付:“我轻慢前辈,如今命数将尽,你持此书与我的论著,向世亲菩萨致歉请罪。” 话音刚落便溘然长逝。

弟子携书至世亲处,转述众贤遗愿。世亲览书阅论后沉吟良久,对弟子说:“众贤论师虽为后学,却聪慧过人,其论虽理据不足,辞藻却颇有余力。我若想破其论,易如反掌,但念及他临终所托,又敬佩其知难而进的精神,且此论实则阐明了我宗要义,当为其改题《顺正理論》。” 弟子谏言:“众贤在世时您曾远行避他,如今既得其论又为改题,我等弟子恐难掩羞愧。” 世亲为解众疑,诵颂曰:“如师子王,避豕遠逝,二力勝負,智者應知。” 众贤死后,弟子焚尸收骨,在伽蓝西北二百余步的庵没罗林中建窣堵波,至今尚存。

在庵没罗林侧,另有一座窣堵波,为毗末羅蜜多羅(唐言无垢友)论师的遗身安葬之地。无垢友亦为迦湿弥罗国人,于说一切有部出家,博通众经、深究异论,曾游历五印度国研习三藏玄文,成名后拟返回本国。

途经众贤论师的窣堵波时,无垢友抚塔感叹:“众贤论师气量清高,为弘扬有部大义驳斥异部,却英年早逝!我无垢友虽为后学,却仰慕其志,愿承其遗志。如今世亲虽已离世,但其宗学仍在流传,我当尽己所知著论,让赡部洲学者不再称扬大乘、彻底磨灭世亲之名,方算不负夙愿。”

然而,话音刚落,无垢友便心神狂乱,五舌重出(据《大乘法教》卷三十三,五舌指佛、法、慧、天、肉五种舌相),热血流涌。他自知命不久矣,急忙写信忏悔:“大乘教法乃佛法中的究竟之说,其义理幽玄、超越名相。我以愚昧之姿驳斥前辈,业报昭然,身死亦属应当。特此告诫学人,当以此为鉴,坚守正信,勿生疑虑。” 忏悔信成时,大地震动,无垢友随即殒命,其死亡之处地面塌陷成坑。同行者焚尸收骸,为其建窣堵波纪念。当时有罗汉见此情景感叹:“惜哉!苦哉!此论师因固执己见、毁恶大乘,终遭此报。”

研究者指出,无垢友的遭遇与佛教 “五逆罪” 教义相关。五逆罪指罪大恶极、违背法理之罪,分小乘与大乘两类:小乘五逆(单五逆)包括害母、害父、害阿罗汉、恶心出佛身血、破僧,另有 “五无间同类业”,含污母阿罗汉尼、杀住定地菩萨等;大乘五逆(复五逆)则包括破坏塔寺经像、毁谤三乘教法、妨碍出家人修行、犯小乘五逆、主张无业报而行十恶等。无垢友毁谤大乘的行为,正属大乘五逆范畴,其结局也成为佛教中 “业报不虚” 的典型例证。 之后杜同学又对摩裕罗城进行了介绍:在相关古国西北境的殑伽河东岸,有一座周长二十余里、居民殷实的摩裕罗城。城中清流交错,盛产鍮石与水晶宝器,人文与自然景观交融。离城不远的殑伽河畔,建有一座灵验异常的大天祠,祠中有一座石砌河岸的水池,引殑伽河水注入,被五印度人称为 “殑伽河門”,视作 “生福灭罪” 之地,常有数千远方信徒前来澡濯祈福。

当地乐善好施的君王还在此修建福舍,备齐珍馐美食与医药,救济鳏寡孤独之人,尽显人文关怀。据考证,“殑伽河門” 即现今印度北部邦的哈尔德瓦(Hardwar),印度古代传说中,恒河(殑伽河)自遍入天(毗湿奴)足下流出,此地也因此被赋予神圣意义。

值得注意的是,从摩裕罗城北行三百余里可至婆罗吸摩补罗国(北印度境)。研究者结合史料发现,当时已进入中印度境内五国,后文提及的瞿毗霜那国等本应属中印度,但部分记载又似指向北印度,推测摩裕罗国疆域辽阔,可能处于中印度与北印度的交界地带,这一地理定位的争议,也为后续研究留下了探讨空间。

陈祥珍同学对《大唐西域记》第四卷的剩余部分进行了报告。关于婆罗吸摩补罗国的位置考证有着不同的意见,首先康宁哈姆认为在现今迦尔瓦尔和古冒恩地区;又此国领域“周四千余里”,还应包括阿罗迦难陀与迦尔纳里河之间全部山岳地带。又康氏认为“从此北行三百余里,至婆罗吸摩补罗国。”一句中的“北行”为“东北行”之误。但瓦特斯不同意这一看法,认为该句的“此”乃指秣底补罗国,因为《慈恩传》未载摩裕罗城,玄奘既未亲至该地,不能以它为出发点。陈同学赞同瓦氏意见。此国国都即哈尔德瓦东北70公里的斯里纳加尔。

该地气候微寒-风俗刚猛,但影响和塑造人性格的因素过多,宏观的气候也只是其中一个要素,例如毗罗删拏国气序土宜同垩醯掣呾逻国,风俗猛暴。同一气候孕育不同的性格,那在当地居民性格的塑造方面,有另一股更为强烈的因素影响。

“邪正杂信、异道杂居”《大唐西域记》中第一次出现这种表述,检索全文,邪正杂信也只出现了四次,其中正自然是佛教正法,邪应当是非正统的宗教信仰或外道思想,正邪的运用既有主观的情感态度,也是佛教正法与外道的冲突交融的反映,在“邪正杂信”之外,文中还有异道杂居的表述,相较于前者,这种表述在文中显然更为普遍,当然这也是印度宗教多元并存的一种反映。异道杂居所指的佛教与其他宗教混杂,显然是一种较为客观理性的表述。文中异道杂居和邪正杂信明显是有表述重合,但正邪杂信整篇只出现了四次,大部分仍是使用异道杂居,可见大唐西域记整体表述较为客观理性,文风严谨。佛教在当地的影响力并不占主导,所谓的异道较为兴盛,不同宗教多元并存。

根据不同的史料,东女国的位置是存在矛盾的,以大唐西域记、《往五天竺国传》、隋书等相关记载来看,东女国位置应该在我们刚刚所说的西藏西北的位置,而旧唐书新唐书所记载东女国与吐蕃(即今天的西藏)、党项(早期的游牧民族,属于今天的甘肃、宁夏一带)、茂州(现在的四川、重庆地区)接壤,且东南与雅州接,雅州大致指的是今天的雅安(四川省),这表明东女国的东南边界应该四川部分地区相接,应在川西地区,这和大唐西域记中东女国位置相差甚远。

而关于史料中东女国的位置记载差异问题学界也早有讨论:

季羡林先生在校注大唐西域记时就注意到这个问题:“克什米尔古籍中也有该国北方隔山有女国(Strirajya)的记载。近代有些学者对此国作过一些考证。一般认为东女国是古代西藏西北部地区的一个小国,尚处于母系氏族制度时期,地理位置应在今喜马拉雅山以北,于阗以南,拉达克以东。《新唐书》所称“东南属雅州”等失之过于偏东。

吕思勉针对“女国”的方位指出:“唐时女国人皆知其有二,而不知其实有三焉。盖今后藏地方有一女国,四川西境又有一女国。新旧《唐书》之《东女传》皆误合为一也。”一为“葱岭南之女国” 一为“西山女国”。之所以混同以及产生误会的原因“盖昔人于域外地理多不详知”“不能无此失也”。

谭其骧《中国历史地图集》中更是标注了两个东女国,一个在地跨今西藏和克什米尔的班公错以南、喜马拉雅山以北,也就是吕思勉先生所说后藏地方有一女国,一个在剑南地区也就是川西女国,分别对应大唐西域记所载东女国和新旧唐书所载东女国。

石硕认为隋唐时期存在两个“女国”:一个位于葱岭之南(今西藏阿里至尼泊尔一带),另一个位于川西高原(今四川西部)。这两个女国在《旧唐书·东女国传》中被部分混淆,导致川西高原女国的风俗与政体记载中混入了原本属于葱岭之南女国的内容。石硕教授的论文《旧唐书·东女国传》所记川西高原女国的史料窜乱及相关问题。对此史料进行了详细考证,将两个女国位置混淆的问题解释的非常清晰。

综上所述,陈同学认为确实有两个东女国,一为西藏西北东女国,一为川西女国。

王子今先生发表过一篇名为《“女儿国”的传说与史实》的论文,其中也对东女国位置做了介绍和讨论,也提出了上述问题。这篇论文系统的介绍了各种传说和文献记载中的女国,对女国的结构以及社会形态做了详细的探讨。

对于瞿毗霜那国的位置考证: 康宁哈姆比定此国首都为现今卡昔浦尔以东一英里的乌贾因村附近的古城堡遗址所在地,并认为瞿毘霜那国领域包括现代的卡昔浦尔、拉姆浦尔、比利毕特三地区,即东起拉姆·恒伽,西至加格拉,南抵巴雷利之间的这片地区。

该地“多信外道,求现在乐”,这表明,当地居民的宗教信仰主要倾向于外道,即非佛教的信仰体系。求“现在乐”这句话暗示了当地信仰的一个特点,即居民对现世生活的关注和重视。他们信奉的外道教义,可能着重于通过宗教仪式或修行来改善现世生活,获得身体和心灵的宁静与幸福。

该国有两座佛教寺庙,且僧侣人数超过百人,反映了该国佛教的存在和发展情况。

从文中描述来看,该国的信仰状况是佛教与外道信仰的共存:

尽管该国信仰外道居,但同时提到该国有伽蓝,而且有僧众修习小乘佛法。这表明佛教在瞿毗霜那国依然具有一定的影响力,尤其是在僧侣群体中。

此处提到的佛教遗迹主要有四个部分:阿育王所建的大窣堵波、如来曾在此一月说法、

过去四佛的坐处和经行遗迹、供奉如来发、爪的二窣堵波。在一个圣地同时存在阿育王塔、说法处、过去佛遗迹和发爪塔,构成了一个密集的“神圣网络”。各种圣迹相互印证、相互强化,使得该地的神圣性倍增,对朝圣者的吸引力也大大增强。

至于垩醯掣呾逻国,康宁哈姆比定为现今罗希尔甘德东部的阿希查特拉地方,其首都则为现代巴雷利地区阿翁拉附近的拉姆那加尔。文中提到当地居民的风俗“淳质”,且“玩道笃学,多才博识”,说明该地区的人民普遍具有较高的文化素养,尊崇道德和学术,可能具有较强的知识传承传统。

该国伽蓝数量较多,僧侣人数庞大,主要是小乘佛教,具体为正量部。表明该国的佛教可能在当地社会中占有较高地位,影响较为深远。该国有九所“天祠”,并且存在三百余名“异道”信徒,这表明当地的宗教信仰较为多元。

毗罗删拏国可能位于今印度比哈尔邦与东部北方邦交界处。该国的风俗描写很有意思,“风俗猛暴”“人知学艺”形成鲜明对比。一方面社会民风强悍;另一方面“知学艺”说明此地文化教育发达。

宗教信仰:以外道信仰为主,“崇信外道,少敬佛法” 佛教仍存,有伽蓝二所、僧徒三百人,特别提到皆习学大乘法教,前面两国以及后面的劫比他国皆习小乘佛教。

劫比他国是一个神话之地。劫比他国是神话中所谓梵天、帝释及佛陀自三十三天下降尘世之处。

季羡林先生考此处有阙文:现行本《大唐西域记》此处有阙文,现据《方志》及《珠林》三十八引补二十七字。二书所载文字全同,当是本诸奘《记》:“皆作天像,其状人根,形甚长伟。俗人不以为恶,谓诸众生从天根生也。”(《释迦方志》及《法苑珠林》)按崇拜生殖器之风俗各民族多有之。此大自在天像奇形诡制本不足怪,与后来西藏黄教之欢喜佛比,性质或相类似。今本脱去,殆是后来僧徒嫌其亵渎而删之。道宣、道世与玄奘並时,得见初本,犹存其旧。余详拙作《大唐西域记阙文考》。又卷七《婆罗痆斯国》下记大自在天祠,《方志》亦有天根之文,与此类似,疑同是阙文。依阙文所言,劫比他国存在“大自在天像”的生殖崇拜特征,尤其是形象上的“人根”象征,西藏黄教的欢喜佛形象相似。

对于大伽蓝三宝阶及其传说与莲花色尼见佛处及传说,陈同学总结了传说的核心故事构成,并对其象征意义进行了解读。

最后李永斌老师对三位同学的汇报进行了评议。李永斌老师肯定了三位同学的汇报,尤其是对学术原典、研究现状的精细梳理以及同历史地理等学科的交叉互动,收获了颇多的知识。并希望后续的同学可以向三位同学学习,不吝惜自己的奋斗,将学术训练作为自己的锻炼,开阔自己的学术与人生视野。

至此,“西北大学玄奘研究院读书会”第123期活动圆满结束。

(编辑:华也靓)