2025年11月11日晚七点,西北大学玄奘研究院读书会第125期活动在线上举行。本次读书会的主题为:古文献研读——《大唐西域记》卷5,领读者为西北大学硕士生张宇扬、金铭洋和李佳龙。陕西省社会科学院黄凯老师、西北大学历史学院、哲学学院、文学院以及北京大学、中国科学院大学、武汉大学、吉林大学、山东大学、四川大学、北京师范大学和南京师范大学等高校和单位30余名师生在线上一同参与了此次读书会。

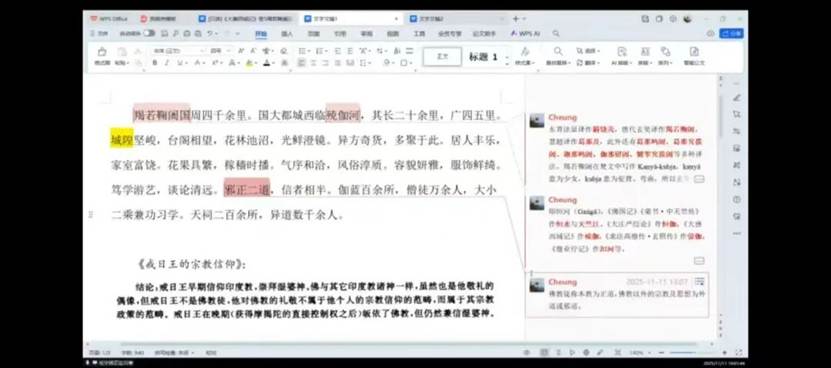

西北大学历史学院硕士研究生张宇扬同学对古印度羯若鞠阇国的历史文化进行了系统性的研究与汇报。

张宇扬同学依据《大唐西域记》等核心文献,将研究内容划分为都城地理特征、戒日王信仰演变、仙人社会阶层、中印信仰比较四个主要部分,并进行了深入细致的分析与阐释。

张宇扬首先对曲女城的历史地理特征进行了系统梳理。曲女城位于恒河下游南岸,城墙坚固,城濠深峻,城内台阁相望,园林密布,是7世纪北印度重要的政治与经济中心。在宗教格局方面,张宇扬同学特别关注到该城多元并存的显著特征:城内建有佛教寺院百余所,僧徒万余人,兼修大小乘佛教;同时存在婆罗门教天祠二百余所,信众达数千人。恒河作为印度教的圣河,在曲女城的文化中占据核心地位。张宇扬同学指出,印度教徒对恒河净化功能的信仰,使得沿岸城市成为重要的宗教圣地。曲女城正是凭借其独特的地理位置,在成为商业中心的同时,也发展成为宗教圣地,见证了无数信徒的虔诚朝拜。

在戒日王宗教信仰研究方面,张宇扬同学通过深入的文献考证工作,系统梳理了其信仰体系的演变轨迹。他特别援引北京大学段晴教授在《南亚研究》上发表的《戒日王的宗教信仰》一文,同时综合运用《戒日王传》《大唐西域记》《续高僧传》等多方文献,通过细致的年代学分析,清晰地勾勒出戒日王宗教信仰的动态演变过程:从早期主要信奉印度教湿婆神,到获得摩揭陀直接控制权后(约公元637年),其信仰体系发生显著转变,佛教信仰倾向明显增强。这些实证研究不仅揭示了戒日王个人信仰的演变轨迹,更为理解当时政教关系提供了新的视角。

通过对曲女城得名传说的考证,张宇扬同学进一步揭示了古印度社会中仙人信仰的重要地位。他指出,仙人群体可分在古印度社会中扮演着神职政治家的独特角色。仙人信仰的演变实际上反映了婆罗门与刹帝利之间的种姓斗争,以及宗教权力与政治权力的复杂互动关系。

张宇扬同学将中国的城隍信仰发展轨迹与印度的城市守护神信仰进行跨文化的比较分析,发现从三国时期孙权建立最早的城隍庙,到明代城隍神被纳入国家祀典体系,中国城隍从地方保护神演变为阴界监察神的过程,与印度宗教中的神灵职能演变呈现出惊人的相似性。

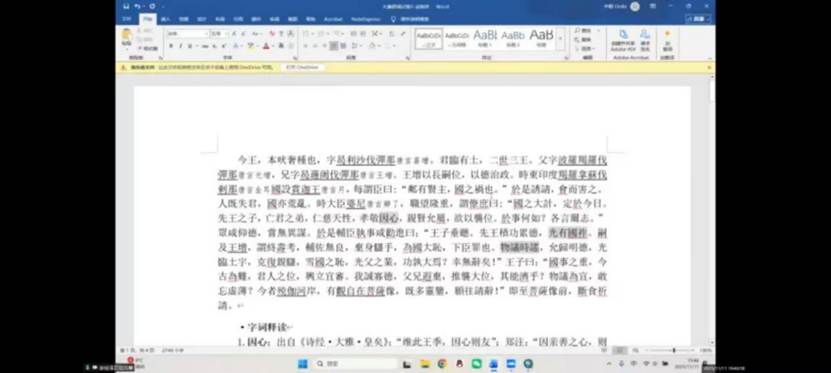

接着由西北大学历史学院研究生金铭洋同学为大家分享戒日王即位与在位的众多故事。

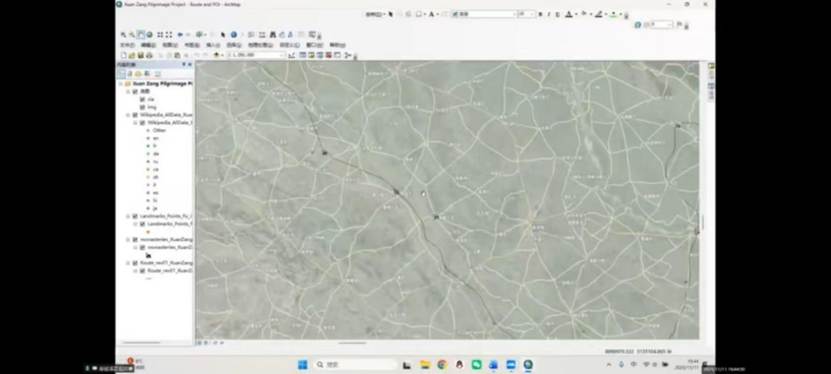

他首先通过地图形式梳理了玄奘的行程轨迹,为后续分享建立了清晰的空间框架。

而后,金铭洋同学基于《大唐西域记》与《戒日王传》的双重文本对读,对戒日王的基本史实进行了系统梳理。通过细致的文献考证,他特别聚焦于戒日王的生卒年份(590-647年)及其在位期间(605-647年)的政治轨迹。特别值得关注的是,他对戒日王名号的演变进行了深入辨析:戒日王原名“曷利沙伐弹那”(Harṣavardhana),意为“喜增”,亦被尊称为“喜天”。即位后,他未采用“大王”之称,而自号“尸罗阿迭多”(śīlāditya),意为“戒日”,全称“戒日王子”。据铭文与钱币记载,其称号亦包括“吉祥喜”“吉祥戒日”等。关于其称号演变,有两点值得注意:其一,《戒日王传》未提及“戒日”称号,而《大唐西域记》所载其605年即位即号“尸罗阿迭多”可能不确,“戒日”之号应于620年后始用;其二,玄奘记载其统一北印度前仅称“王子”,然钱币资料显示其后期亦自称“大王”乃至“王中之王”,反映出其政治地位与称号的演变,揭示了这位帝王在不同统治阶段的身份建构策略。通过对比620年前后完成的《戒日王传》与《大唐西域记》的记载差异,金铭洋同学指出"戒日"称号的实际使用时间可能晚于传统认知。

在戒日王家族研究方面,金铭洋同学通过对比《大唐西域记》《戒日王传》《慈恩传》等多种史料,构建出戒日王复杂的家族谱系。据《戒日王传》记载,光增王突然病重之际,其妻美誉王竟选择先行殉夫,而光增王也在当日暴毙。这一连串变故引发后续动荡:摩腊婆王趁机发兵进攻曲女城,杀害了戒日王妹夫摄铠王,并掳走其妹王圣。戒日王之兄王增为寻妹复仇,也不幸遇害。值得注意的是,《大唐西域记》中关于王增之死的记载与此存在明显出入。由于史料记载的相互矛盾与关键信息的缺失,学术界对于戒日王是否涉嫌杀父弑兄至今难以得出明确结论。基于这些史料,金铭洋同学深入剖析了戒日王家族成员的特质:父亲光增王崇尚武力,兄长王增倾向佛教信仰,妹妹王圣在政治动荡中处境特殊。通过对这一复杂家族谱系及其权力交替过程的梳理,金铭洋同学为理解戒日王即位过程中错综复杂的政治背景提供了重要视角。

最后,金铭洋同学对戒日王的武力征服成就进行了系统梳理。戒日王将统治范围从恒河流域扩展至北印度大部分地区。其势力范围东起迦摩缕波,西至旁遮普,北抵喜马拉雅山麓,南达纳尔默达河流域,形成了一个幅员辽阔的帝国版图。戒日王以曲女城为中心,建立起对五印度地区的有效控制,其疆域之广堪称自笈多王朝来印度罕见的统一政权。

最后,金铭洋同学总结文本对读的心得,对《大唐西域记》与《慈恩传》的叙事特点进行了深入分析。他指出,《大唐西域记》作为一部地理志著作,以空间为纲,按国别记述西域见闻,在叙事中淡化了时间顺序;而《慈恩传》作为人物传记,则以玄奘生平为主线,以时间为轴展开叙述。二者分别从空间与时间两个维度对同一历史时期进行了记录,在时空维度上形成了富有价值的互补关系。

西北大学历史学院研究生李佳龙同学以《大唐西域记》与《大慈恩寺三藏法师传》为核心文献,对玄奘与戒日王会面的历史记载展开了系统的文本比较研究。通过细致的对比分析,揭示出两部文献在叙事视角、内容侧重和书写目的上的显著差异,并以此为切入点,深入探讨了中古时期中外文化交流中的信息传递与历史书写策略。

李佳龙同学的研究首先深入剖析了两部文献在本质上的差异。作为由弟子撰写的传记,《慈恩传》以玄奘的个人经历为主线,叙事带有鲜明的主观色彩与深厚的宗教情怀。文中不仅生动记述了鸠摩罗王与戒日王之间那段我头可得法师未可即来的戏剧性对峙,更对曲女城法会的具体规模、供奉物品的详细清单以及玄奘所获大乘天与解脱天尊号等重要细节予以完整记载,着力刻画出一位深受印度诸王礼敬的高僧形象。与之形成鲜明对比的是,《西域记》作为奉敕编纂的地理志著作,更注重宏观政治与文化背景的呈现,其叙事风格客观而凝练。该书简化了王国内部互动的细节,转而增补了法会期间宝台失火与外道企图行刺等反映宗教现实矛盾的事件,并清晰载明法会于仲春时节举行、持续九十日之久及其准确地理位置,充分体现出其作为帝国西域知识体系重要文献的著述特质。李佳龙同学指出,这种差异根源于二者不同的著述宗旨。《慈恩传》以弘扬师道为目的,故而侧重人物形象的塑造;而《西域记》以考辨疆域异同为旨归,因而关注整体文化生态。这两部著作并非相互排斥,而是共同构建起一个多元而互补的历史叙事体系,为我们全面理解玄奘的事迹及其时代背景提供了丰富的视角。

在文本对读过程中,李佳龙敏锐地聚焦于戒日王向玄奘询问秦王天子这一关键情节。面对学者宁梵夫提出的戒日王既不了解大唐国号却知晓《秦王破阵乐》这一逻辑疑点,他通过深入的语境分析和语言考证,提出了富有创见的阐释。

李佳龙认为,这一现象很可能源于跨文化交际中的翻译与语义协商机制。在戒日王与玄奘的实际对话中,印度君主所指的应是泛称的“至那王”及其战功颂歌“至那王胜利歌”。而玄奘在转译过程中,基于自身文化背景中秦王李世民平定天下的史实,加之“秦”与“至那”在词源上的深厚关联,便自然而然地将其转化为“秦王”与《秦王破阵乐》这对具有特定历史指向的对应概念。这一精妙的意译虽在当时实现了有效的跨文化沟通,却在文献传承中造成了一种认知上的时间错位,致使后世读者误以为戒日王准确知晓唐朝内部的特定封号与宫廷乐舞。李佳龙同学特别强调,戒日王的认知实际上局限于“中国有位伟大胜利君主”这一笼统层面,远未达到理解唐朝具体政治爵位与礼乐制度的程度。

这一分析不仅巧妙化解了史料表面的矛盾,更深刻揭示了古代文化交流中因语言转译和文化认知差异而形成的复杂现象。通过细致的文本解读,李佳龙展现了跨文化研究中对语词流转与意义重构的敏锐洞察,为理解中古时期中外文明对话提供了新的视角。

李佳龙同学将对《秦王破阵乐》源流的考证作为对读史料的重点。他追溯了该乐曲从唐军击败刘武周后的民间曲调,到贞观七年被纳入宫廷雅乐《七德舞》的演变过程,并勾勒出其国际传播路径:向西经商旅和僧人传唱至印度,成为戒日王所知的“至那王胜利歌”;向东由遣唐使带入日本,保留至今。这一考证不仅明确了乐曲的传播史实,更展现了盛唐文化通过乐曲、乐舞进行对外交流的独特作用。

李佳龙同学在对《大唐西域记》与《慈恩传》的对比研究中发现,二者在二者均准确记录了戒日王邀请玄奘会面、询问《秦王破阵乐》及秦王功绩、举办曲女城法会三大关键事件;在基本信息层面,都明确指出玄奘来自大唐(摩诃至那国),记载了秦王平定乱世的史实及法会弘扬大乘佛教的主题;在人物关系描写上也完全一致,均体现了戒日王对玄奘的敬重、鸠摩罗王的陪同角色以及玄奘的核心地位。最后,李佳龙同学进一步揭示二者间的本质差异,《西域记》以地理志的宏观视角,侧重记录西域政治文化背景;《慈恩传》则以传记文学的细腻笔触,聚焦玄奘个人经历与宗教成就。二者在叙事视角、细节取舍、内容侧重和语言风格上的差异,恰好构成了互补的历史叙事。

在三位同学报告完毕后,西北大学玄奘研究院读书会前任会长、现中国社会科学院世界宗教所在读博士沈奥同学进行了总结和点评,对领读人提出了一些建议,并就今天涉及的诸多话题做了补充讨论。

沈奥同学的研究以玄奘《大唐西域记》中关于羯若鞠阇国,即曲女城的记载为基础,系统梳理了这一地区的历史地理与宗教文化图景。

他以文本文献为基础概述了曲女城作为中印度重要王国的基本面貌:曲女城西临恒河,城垣坚固,台阁林立,不仅是“异方奇货多聚于此”的经济重镇,更是“居人丰乐,家室富饶”的富庶之邦。在宗教格局方面,他特别注意到“伽蓝百余所,僧徒万余人”与“天祠二百余所,异道数千余人”并存的记载,精准揭示出曲女城佛教与婆罗门教势力相当、相互交织的独特宗教生态。

通过对“大树仙人传说”的深入剖析,沈奥同学生动展现了古印度社会中修行者与世俗权力之间的微妙互动。梵授王因畏惧仙人神力,不得不屈从于其求婚要求,而幼女为国牺牲的壮举以及仙人诅咒导致九十九女形毁的结局,不仅解释了“曲女城”得名的神话渊源,更深刻反映了宗教权威对王权构成的潜在制约与道德张力。

其后,沈奥同学援引学者Trupti More等人的现代研究成果,对传说中关键的尼拘律树(Nyagrodha)进行了多维度的符号学解读。他首先指出,该树在印度教体系中被视为三相神的具象化身,毗湿奴化现为树皮、梵天对应树根、湿婆显形为树枝,这种三位一体的象征结构体现了印度教神系的完整性与内在统一性。

进而,他通过图像学资料与民俗志记载,展现出尼拘律树连接生死两界的双重属性:一方面,作为湿婆神静坐冥想的圣座和仙人求道的伴侣,它代表着精神追求与永恒不朽(Akşaya);另一方面,因其与死亡之神阎罗相关联,常被种植于火葬场周边,成为鬼魂(vetāls)、食尸鬼(piśācas)的栖居之所,构成了通往冥界的象征通道。

最后,沈奥同学通过《神圣植物志》等文献佐证,进一步阐释了尼拘律树在宗教实践中的多功能性。尼拘律树既承载着“灵魂永不死亡也永不更新”的玄学思辨,又承担着信众向药叉祈祷子嗣健康的现实功能。这种贯穿生死、连接人神的独特象征体系,使得尼拘律树成为理解印度宗教文化中宇宙观与生命观的关键符号。

通过将古典文献与现代研究相互印证,沈奥同学成功构建了一个从地理观察到神话解码、再从符号阐释到文化体系的分析框架,展现出扎实的文献功底与跨学科的研究视野。

在本次读书会的评议环节中,黄凯老师首先就佛教研究的方法论提出了深刻见解。他指出,当前学界对于一些核心概念或文化符号的探讨,尚存在可以深化与厘清的空间。例如,类似于“阳虚之体”这类术语,其具体内涵、指涉范围以及在跨文化传播中的流变,仍处于一种相对模糊、界定不清的状态,这无疑是学术研究中的一个薄弱环节。他倡导一种从具体而微的词汇、符号或文化现象入手的“微观史学”研究路径。通过对此类“点”的深入剖析与系统梳理,能够更清晰地勾勒出宏大的文化交流与思想传播的历史脉络,避免大而化之的空泛讨论,从而夯实研究的基础。在分析玄奘所撰文献时,黄凯老师发现其文本呈现出显著的中国化叙事风格。例如印度成日王辞让王位的表述方式,与中国皇帝登基诏书中惯用的自谦语式高度吻合,体现出中国传统政治观念对文本叙事的深层影响。为此,他提出可对照《唐书》等官方史籍展开文本对读,以期发现更多可资比较的文献例证。

紧接着,黄凯老师以玄奘所撰写的文献为例,进行了精彩的文本分析。他特别指出,玄奘在记述印度戒日王等人物事迹时,其叙事风格呈现出一种值得深究的“中国化”特征。例如,在描述戒日王登基前辞让王位的情节时,其推辞的语言、自谦的姿态,与中国古代皇帝在登基诏书中惯常使用的谦抑、退让表述高度吻合。这种文本上的相似性,并非偶然,它强烈暗示了撰述者自身的文化背景对其历史书写所产生的深层影响。为了进一步证实这一发现,黄凯老师提出了进行“平行文本对读”的研究方法。他建议将《大唐西域记》等相关记载,与《唐书》等中国本土官方史籍中的帝王即位程式进行细致比对,以期发现更多在修辞、结构或观念上可资比较的文献例证,从而揭示佛教文献在汉译或撰述过程中与中国传统政治文化互动的具体轨迹。

基于上述文本分析,黄凯老师进一步引申,对中国古代文献中关于异域尤其是印度国王记载的“书写策略”进行了反思。他敏锐地察觉到,古代中国僧侣或学者在向中土介绍印度君王时,可能怀有一种特定的“私心”或“意图”。其潜在的心理动机在于,通过着重描绘并渲染印度戒日王、阿育王等对佛教的大力扶持与虔诚皈依,塑造一个理想的“护教君主”形象,以此作为一种隐性的劝谕或示范,希望借此影响中国的统治者,促使他们效法异域贤君,对佛教给予同等的认可与支持。因此,文献中所见如戒日王皈依后采用素食习惯的某些细节的记载,其历史真实性需要审慎考辨,它们可能并非完全是印度佛教的原始风貌,而是掺杂了中国撰述者为了适应本土语境、实现传播目的而进行的“选择性呈现”甚至“创造性阐释”。这一视角的提出,不仅揭示了历史书写背后可能潜藏的策略性动机,也生动展现了中外文化交融过程中复杂而微妙的互动面相。

黄凯老师对本次读书会中各位同学的报告以及沈奥师兄的补充发言给予了高度评价。他由衷赞赏了大家所展现出的认真、踏实的研究态度,并认为这正是西北大学一贯秉持的扎实学风的体现。他感到非常欣喜,并热情鼓励同学们将在此次准备和讨论过程中产生的思想火花与研究工作,尽快进行系统性的整理与深化。他期望大家能够早日将这些富有新意的学术心得正式发表,与更广泛的学术界同仁见面、交流,展示西北大学在相关领域的研究活力与独特贡献。

最后,张宇扬同学感谢了沈奥同学的发言和黄凯老师评议,认为黄凯老师既高屋建瓴地指明了研究方法与方向,又细致入微地进行了个案分析,同时还饱含对后学的殷切期望,令在场所有参与者受益匪浅。并且勉励各位同学借助玄奘研究院读书精进学业、提高自我。

至此,玄奘研究院第125期读书会圆满结束。

(编辑:华也靓)